恩納なべと吉屋チルー

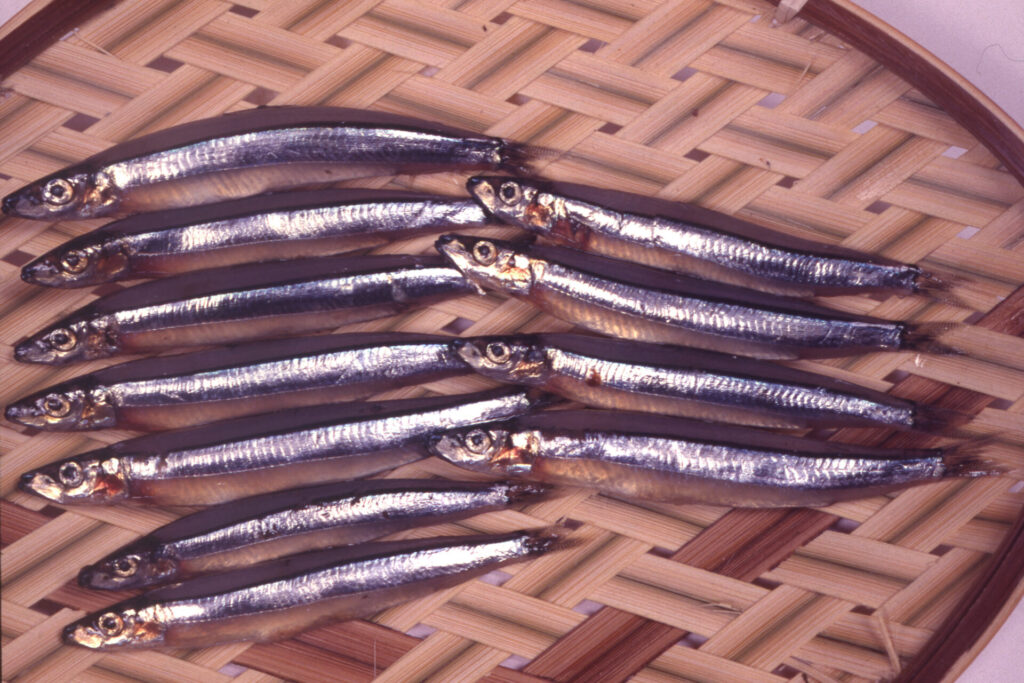

写真:垂見健吾

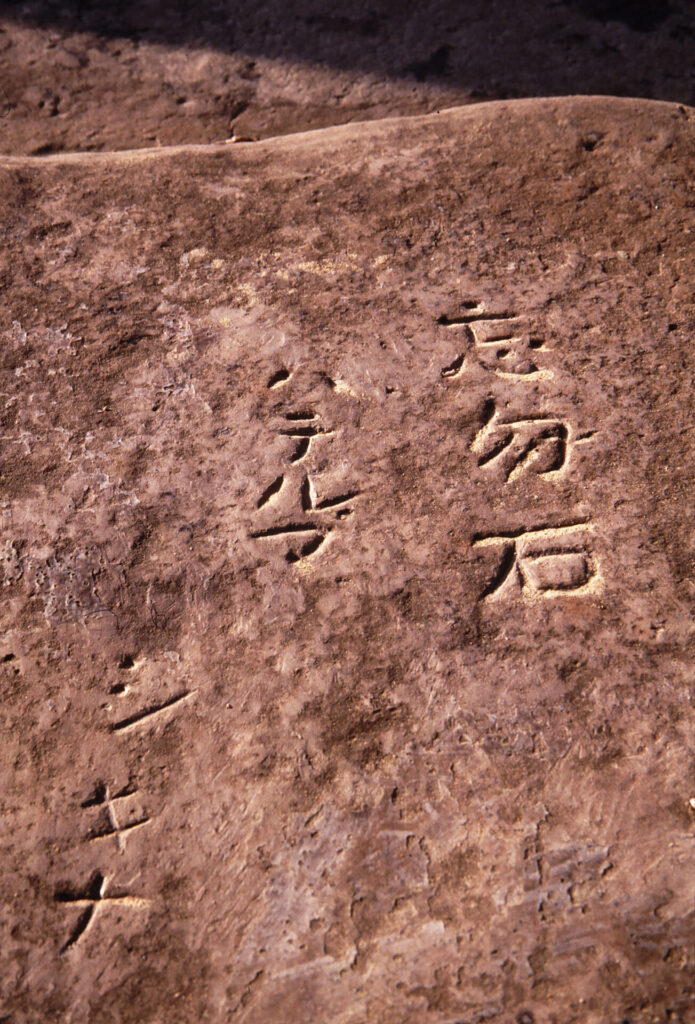

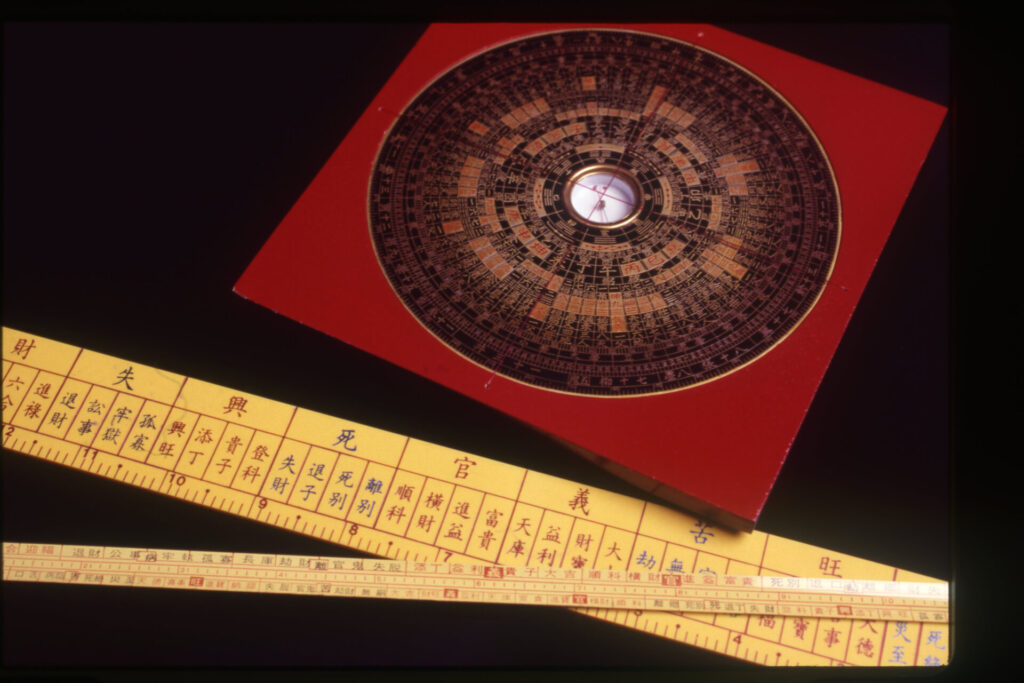

橋を渡すことと身を渡すことが重ねられ、那覇へ向かう道にある比謝橋を掛けた人が恨めしいという、悲しみが伝わる。

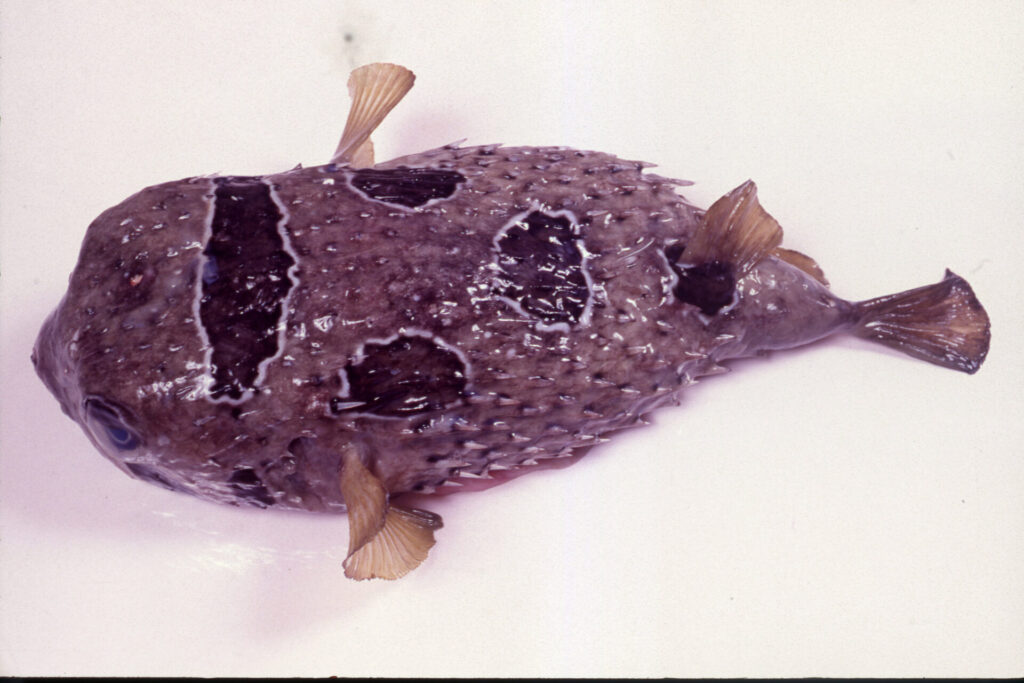

写真:垂見健吾

近世期琉球の2大女流歌人であるばかりでなく、全く異なった歌風をもって並び称せられる琉歌の代表的作者であるとされる。「あるとされる」と持って回った言い方をしなければならないのは、二人が実在したという証拠そのものはもとより、吉屋歌手説、恩納編者説とでも言っていいような説があって、琉歌作者であったという証拠がないという考え方もあるからである。

20世紀初頭、為朝が琉球に来たというのは事実か否か、といった論争があって、そのとき、伊波普猷が、否定する材料はないけれども、肯定する材料はある、といったようなことを言っていて、なるほどとうなった記憶があるが、その伊波にならって、ここでは彼女らの歌とされるのが残っている以上、実在したし、歌の作者でもあったという考えに立つことにしたい。

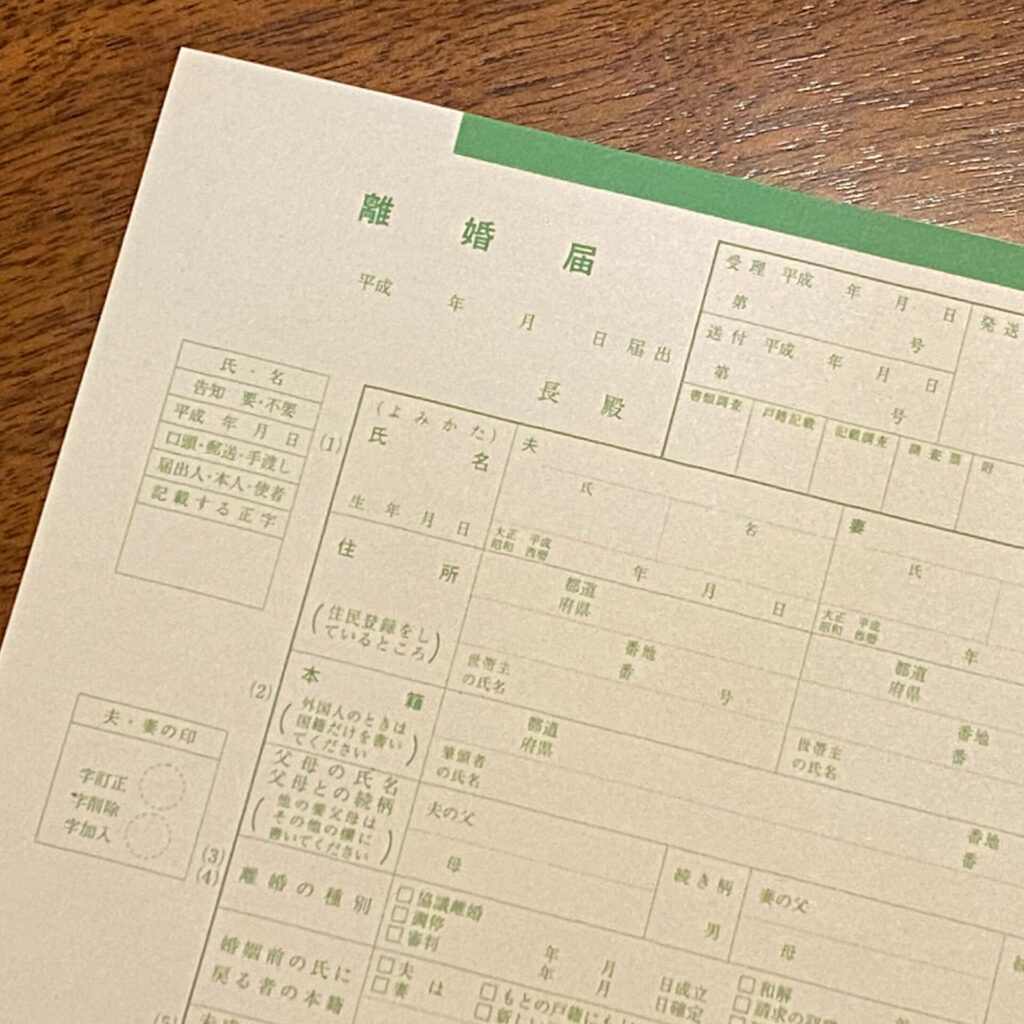

琉歌研究者によれば、なべは生没年不明であるが、1726年頃の人であるとされる。チルーも生没年に疑問なしとはしないが、平敷屋朝敏の「苔の下」によれば、1650年に生まれ1668年に没したことになっている。それからすると、「チルーとなべ」という並びに普通はなるのであろうが、何故か「なべとチルー」になってしまうのは、彼女らの歌の調子によるのであろう。

A及ばらぬとめば思い増す鏡影やちやうもうつち拝みぼしやの

B恩納岳あがた里が生まれ島もりもおしのけてこがたなさな

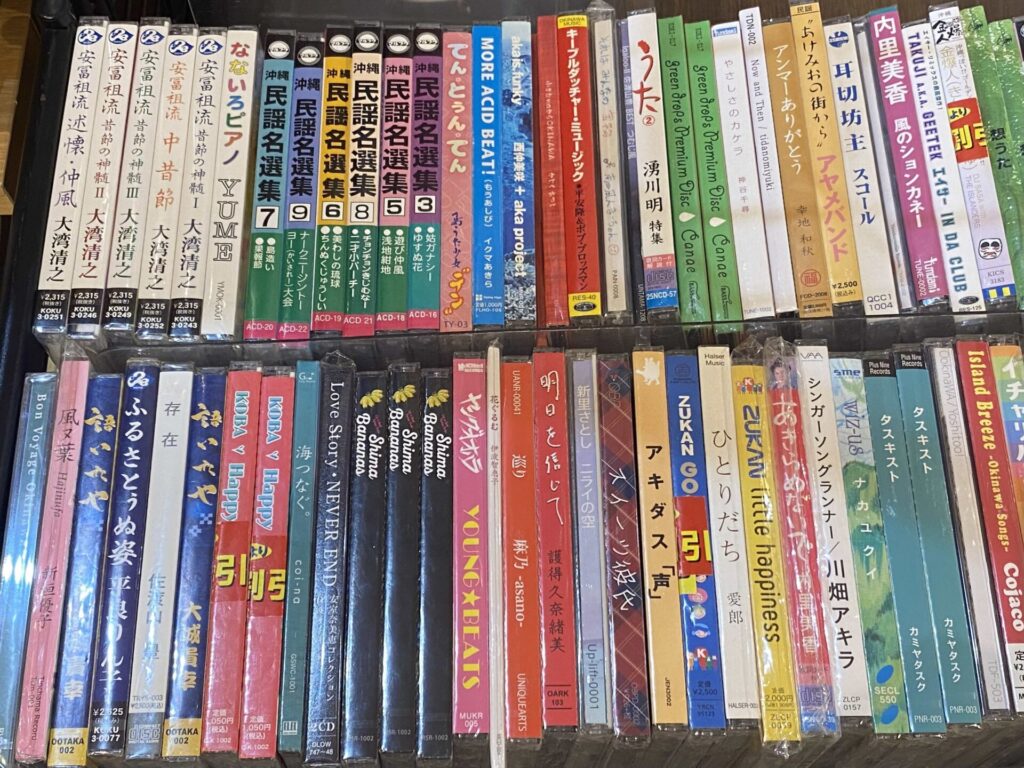

悶々とする思いに閉ざされたチルーの歌Aと、山をも動かそうとする溌剌たる思いに溢れたなべの歌Bとでは、その歌の姿に歴然とした違いがある。それを万葉的、古今的といったお馴染みの分け方に従えば、チルーの歌は、修辞、技巧の点からして古今的で、なべの歌はおおらかさからいって万葉的であるといった先達の説はゆるがないであろう。2首を教科書的な並べ方にすれば、自ずからそれはBが先でAが後ということになる。

これは不思議なことではある。何故、先を生きたチルーの歌が古今的で、後を生きたなべが万葉的なのか。二人の歌は、文学史を逆立ちさせたかたちになっていて、それはそれで中々に面白いのであるが、種を明かしてしまえば、彼女たちの暮らした場所が、しからしめたものであった。

チルーは遊女であった。そして遊郭は、ある種のサロンであった。彼女の恋の相手が有識者の階層に属し、歌をよくした按司であったことになっていることからも推測できようが、いち早く、時代の歌を学べたのである。なべは、農婦であった。山国に暮らしていたのである。文化の伝搬というのが、歌の後先を転倒させたのである。

チルーやなべが脚光を浴びるようになるのはいつ頃からであろうか。そのことについて触れたのを見ることはできなかったが、1908年には、ビクトル・ユーゴーの言葉とチルーの歌との類似を指摘したエッセー(伊波普猷「病床日記の一節」)が、1911年にはエマーソンの思想となべの歌とを論じたエッセー(末吉安恭「恩納ナベに就て」)が現れていることからすると、なべ熱、チルー熱のボルテージは、ここらあたりから高くなり始めたのではないかと思われる。