サシバ

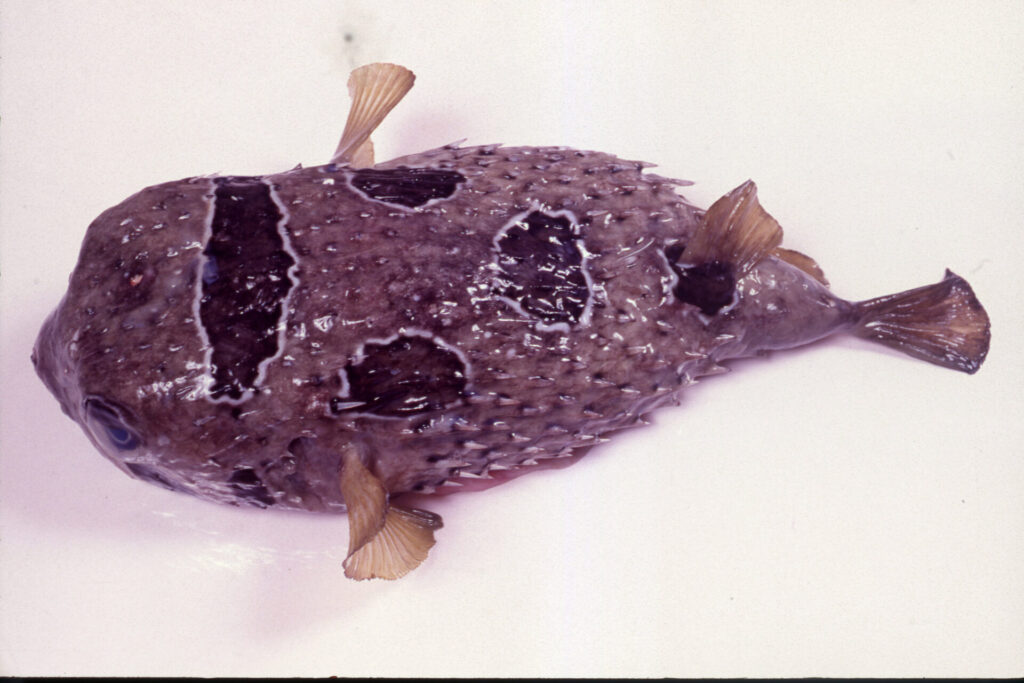

だれが言いだしたか、サシバを形容して「寒露の使者」などという。10月8日の寒露の日前後から渡りがみられるからだ。渡りは約2週間続く。毎年増減を繰り返しながら2万~5万羽の飛来が確認されている。復帰後のカウントでは、1980年の5万4千羽というのが最高である1。

琉球列島におけるサシバ渡来地といえば、まず宮古島。未明に鹿児島の佐多岬を飛び立った群れが、一日の行程距離を飛んで翼を休める最適の地が宮古島、というわけだ。

サシバは和名であって、宮古では単純に「タカ」と呼ぶ。タカは沖縄復帰前まで住民の貴重なタンパク源であった。サシバ保護の機運が高まったのは復帰(1972年)後であり、それまでタカジューシー(タカの雑炊)といえば、季節のごちそうであった。

当時は宮古の伊良部、来間、下地町(現・宮古島市下地地域)などの山林地で、人びとがタカ捕りに狂奔する姿がみられた。多くは、海岸沿いのモクマオウ林である。林といっても、木の数は限られているから、あぶれたタカたちは、止まれる物には何にでも止まった。

それが証拠に、人が頭にイモヅルを巻いて畑の中に立っていると、それにタカが降りて来て止まった。間髪を入れず足を捕まえた、と当人たちが興奮して語る。捕えたタカはすばやく両翼を逆左右に交差させて掛け合わせ、足元に放り投げる。こうしておくと飛ぶに飛べないから逃がす気づかいはないのだ。頭のイモヅルに次のタカが止まる。また捕まえる。そうやって何十羽も捕まえた。釣りでいえば、「入れ食い」である。

捕まえたタカはジューシーにしたり、売ったり、飼ったりした。この時期、平良市の公設市場はタカであふれた。値段は1羽5セントから1ドルだった。

若鳥もおれば老鳥もいる。タレカスミー(幼鳥)、アカミー(若鳥)、オーミー(若鳥と老鳥の中間)に分けられ、その目の色で値が決まった。見るからにいきのいいキンミーが高値を呼ぶのは当然だろう。子どもたちは飼いダカを「遊び」に用いた。足にひもをつけて重しをゆわえ、だれのタカがいちばん遠くまで飛べるか、校庭や広場で競ったのである。タカの勢いがよくて、そのまま逃がしてしまったという話も聞いた。

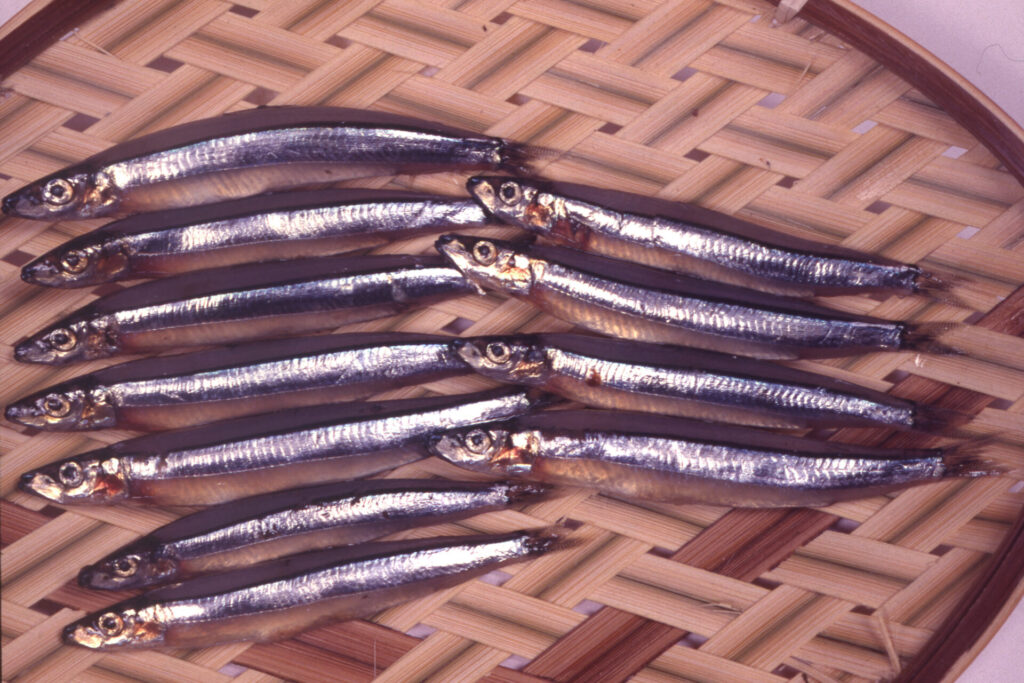

季節がもたらす天の恵み――それがこの時代のサシバ飛来であった。海のスクと同じ寄り物であった。貧しい時代にあって、寄り物はたとえ一時の恵みであっても、飢えをしのぐ命の糧である。タカに寄せる感謝と期待は、自ずと詩や歌を生ましめる。僕はかつて、そんな「タカの歌」を宮古各地で採集した。

寒露に入って8日目と13日目をウプモーという。タカの大群舞する日。あとからあとから、天を黒々と覆って飛来するタカの群れは、不思議を通り越してある種の畏怖の念を呼び覚ましたようだ。タカを神の鳥と、真顔で言った老女もいたのである。

【編集部注】

- 2022年、宮古島野鳥の会によるサシバの飛来調査では10月8日~21日に8219羽を確認。