鈴石(すずいし)

目の前に、ちょうど掌(てのひら)にすっぽりと納まるほどの、丸みを帯びた石がある。表面は、まるで鉄路の枕木の間にでも転がっていたような赤錆色で鈍い艶。中の色までは判らない。でも、内側の様子は想像できる。僕には、この石の内部を見抜く能力が備わっているのだ。ただし、「この石」に関してだが。

「これからパイナップルを穫りにゆこう」

部屋が決まるとすぐ、民宿のおじいに声をかけられた。畑で熟したパインの味は格別だと聞いていたけれど、もちろん食べたことはなかった。復帰の翌々年のことで、当時本土でパイナップルといえば缶詰が普通だったような気がする。

トラックで10分も走ると、広々としたパイナップル畑の真ん中にいた。赤土の農道はところどころ深く抉られている。しばしばある豪雨で、道の一部が沢になるらしい。昼下がりの陽光を浴び、鮮やかな代赭色(たいしゃいろ)の大地は眩しいほどだ。その朱(あか)い画布(キャンバス)の上に、深い青磁色をしたパインの鋭い葉が、色とりどりの実を戴き無数の帯を描いている。畑の終わりには深緑に輝く林が連なり、その向こうは無限に変化する青を湛えた珊瑚礁。紺碧の海の果てに奇跡のように浮かんでいるのは、鳩間(はとま)島に違いない。

「畑にハブがいるから注意して」

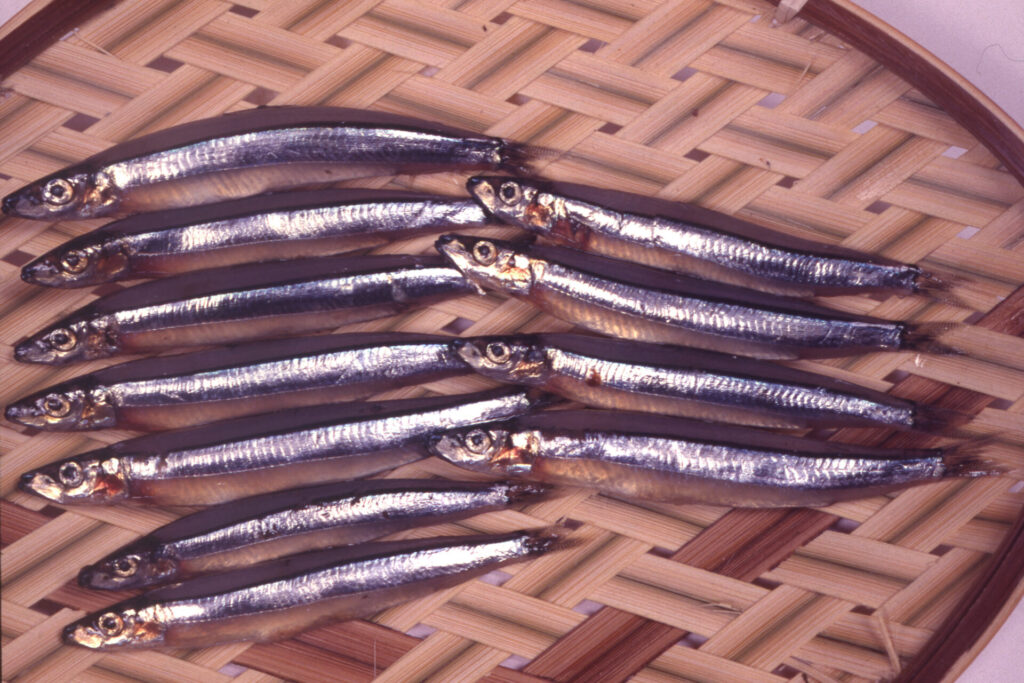

あっさりそう言われた。山吹色を帯び、さらに橙色に近くなった実だけをもいでゆく。手がチクチクとしてなかなか厄介な作業だが、早くも漂ってくる甘い香りに舌の付け根がうずく。

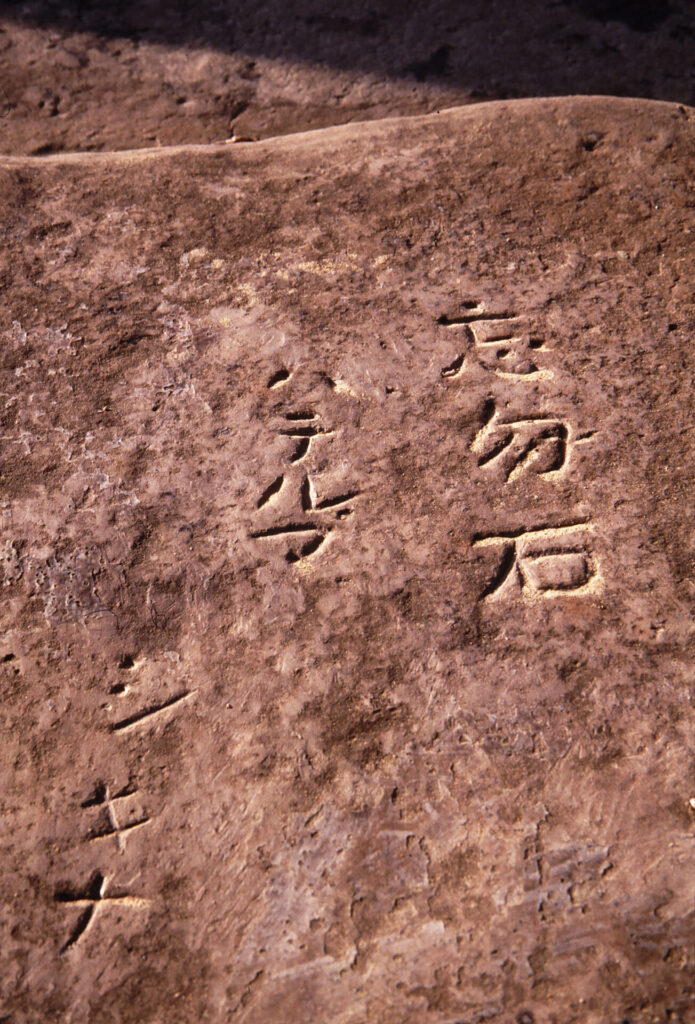

「これが、スズイシさぁ」

代赭色の大地に点々と落ちている小石を指して、突然おじいが言った。なんの変哲もない錆色の塊。

「これはあまり音がよくない。こっちは、まあまあかな」

おじいはそう呟きながら耳元で石塊(いしくれ)を振り、僕に差しだした。受け取って耳元で揺すってみる。ゴソゴソと湿った感じだが、なんと路傍の石の中から音が聞こえたのだ。

「乾くともっといい音になるよ」

スズイシは鈴石だったのだ。こんな石が北海道北部の名寄(なよろ)で採れると図鑑で見たことがあるが、まさか日本の正反対の位置にある西表島で、こんな簡単に拾えるとは思ってもみなかった。

「たまに水が入っている水石(みずいし)もあるさ」

パインはそっちのけで、容貌の似ている小石を次々に拾っては耳元で振ってみた。見た目は全く同じなのに、うんともすんとも言わない石のような石も多いが、10に1つくらいは語りかけてきた。カタコト、がたんごと、カサカサ、がさごそ。微妙に音色が違い、それがまた楽しい。無骨な音を洩らす、小さな漬物石ほどの大きなものもあった。逆に大きさまで鈴並で、飴玉大なのに軽やかな音を聞かせてくれるものもある。

暑さも、パインも、ハブも忘れ、夢中になって拾った。10数個と出会ったところで、我に返った。宿に戻って洗い始めると、解けてなくなるのではないかと思うくらい赤茶色の濁りが出た。満足できるくらい綺麗にし、縁側に新聞紙を敷いて干した。

後で聞いたのだが、鈴石は星砂と同じように知る人ぞ知る西表島名産で、大半の宿泊客が拾って帰るらしい。宿の飾り棚に幾つも転がっており、その中には2、3の水石も混ざっていた。振ると、ちゃぷちゃぽ音がする。石の質が脆そうなので、なんとなく危うい感じ。時間が経つと水分が蒸発して音がしなくなると、もっともらしい顔をして言う男もいたが、その真実は今もって判らない。

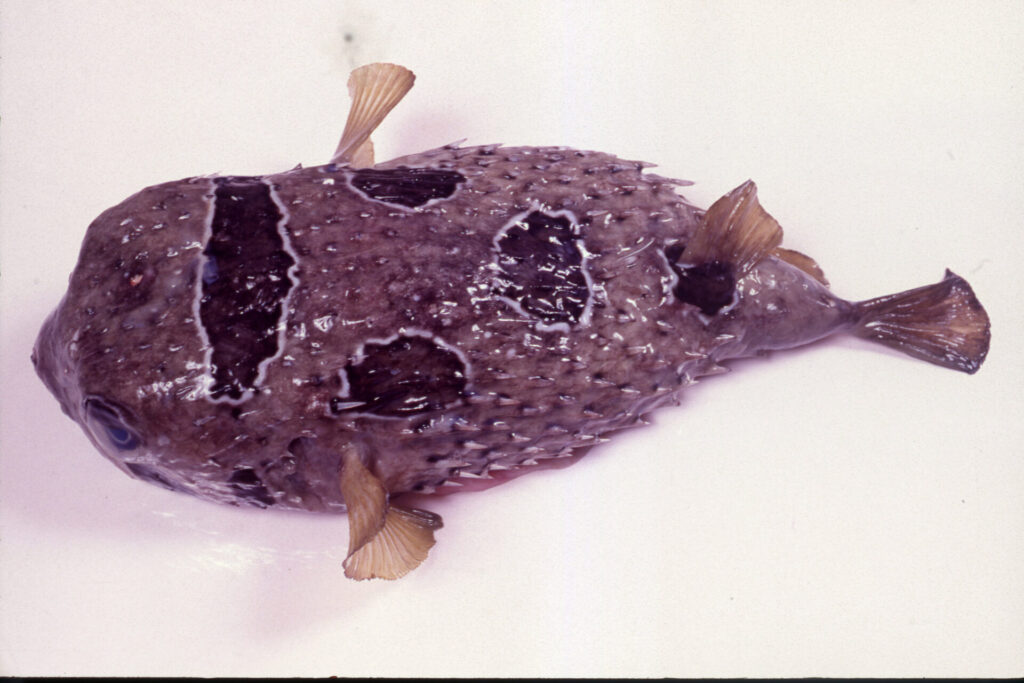

その後も何回か拾いにゆき、初回ほどではないが何個か連れ帰った。同宿の人に引き取られていったものもある。罅(ひび)が入っていたらしく、乾くにつれて砕けるように割れてしまったものもある。中からは、神秘的な鈴石に相応しくない灰色の土塊(つちくれ)のようなものが零(こぼ)れた。恐らく、人目に触れる一瞬前に変色するのだろう。人間の目から鈴石の本当の秘密を隠すために。鈴石の割れ口を見ると、細かな層を成している。これが、鍵かもしれない。

気に入った鈴石はポケットに忍ばせ、連れ歩いた。観光客が誰もいなくなった滝壷の水音と静寂の許で、少し勢いよく振ってみた。夕暮れの潮が満ちてくる珊瑚礁の浜辺に寝転び、耳元でそっと揺すってみた。風が落ち礁湖の水面に満天の星が映る夜の渚では、とても小さな鈴石から星が瞬く音が聞こえたような気がした。しかし、それ以上は語ってくれなかった。

僕は、手元の鈴石の内部が空洞になっており、乾いた粘土のかけらが入っていることを知っている。何しろ軽く振るだけで、カタコトはっきり音がするのだ。しかし、実はその無邪気な響きは偽装であり、鈴石本体を包む細かな層の中にもっとさまざまな音が封じ込められていると睨んでいる。残念ながら、それを聞き取る手掛かりまでは掴んでいない。最近、西表で鈴石に出会う機会は稀になったという。