ジュゴン

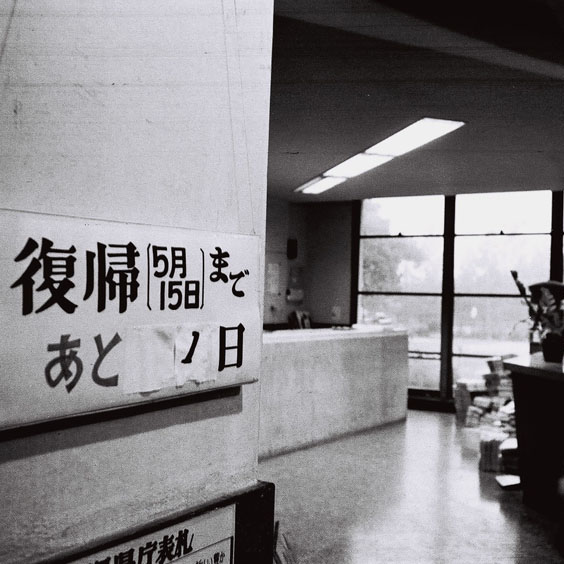

1998年になって、にわかに注目を浴びた沖縄の海獣がジュゴンである。普天間基地移設候補地とされたキャンプ・シュワブ沖(名護市辺野古、本島北部東海岸)に遊泳する姿が、マスコミによって大きく報道された。これによって、海上航空基地建設は陸での反対運動と相まって、国の天然記念物(かつワシントン条約で厳しい商取引規制のⅠ表記載)の出現にさらされる恰好となった。だが耳目を集めたわりに、ジュゴン自体についてはあまり知られていない。

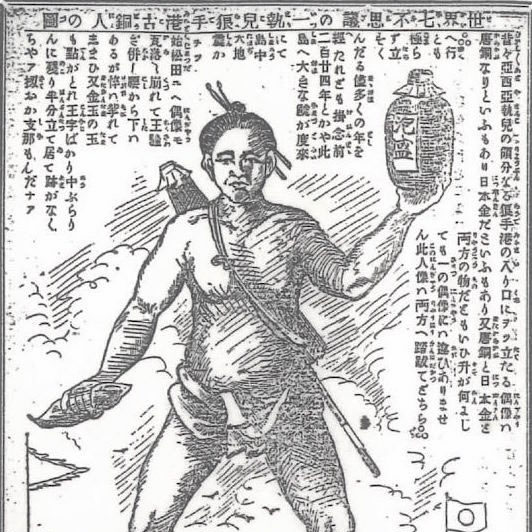

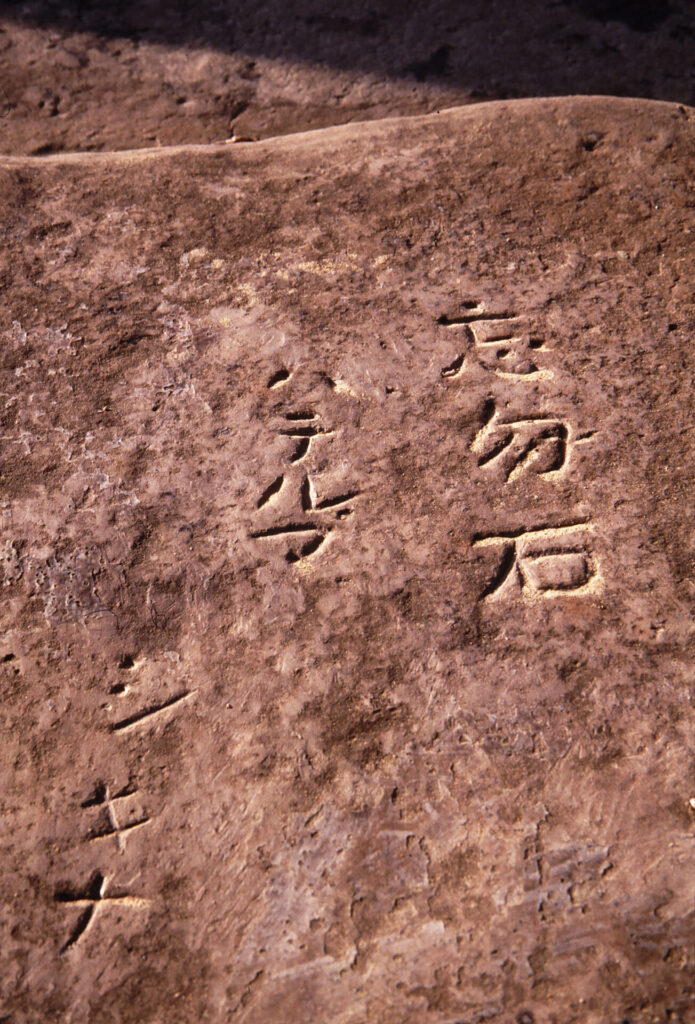

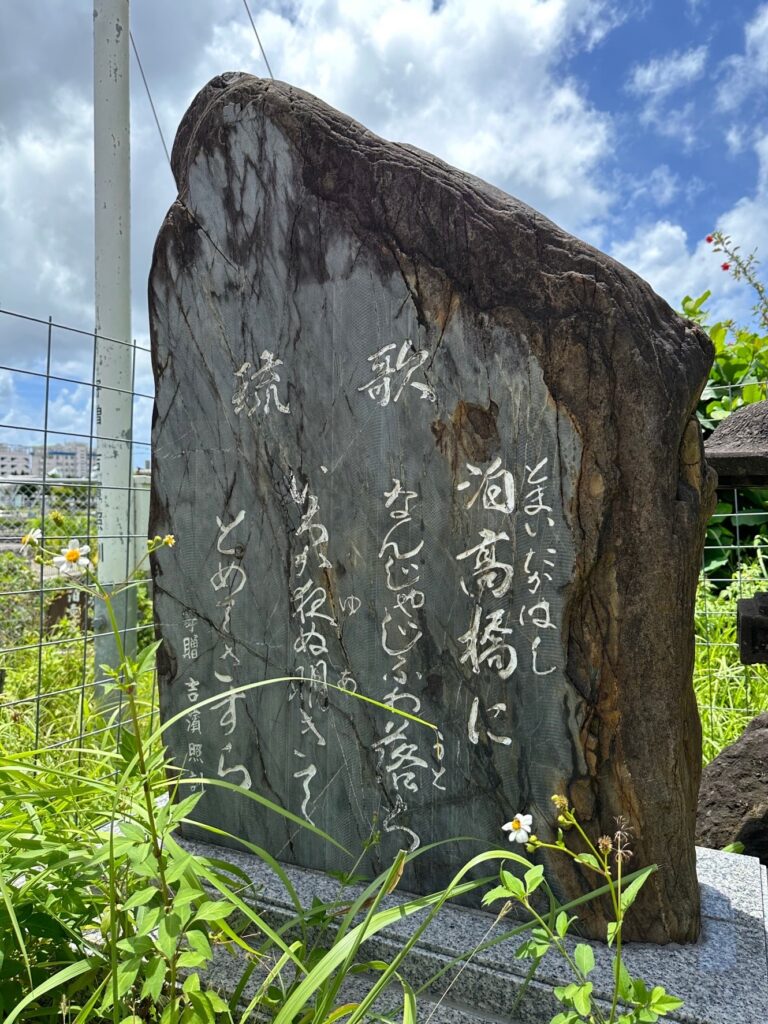

沖縄ではジュゴンは、「ざん」「ざんぬいゆ」などと呼ばれてきた。琉球王府の昔から八重山の新城島では貢租のひとつとしてジュゴン漁が行われていた。また津波にまつわる民話にも登場していて、親しまれてきた存在である。

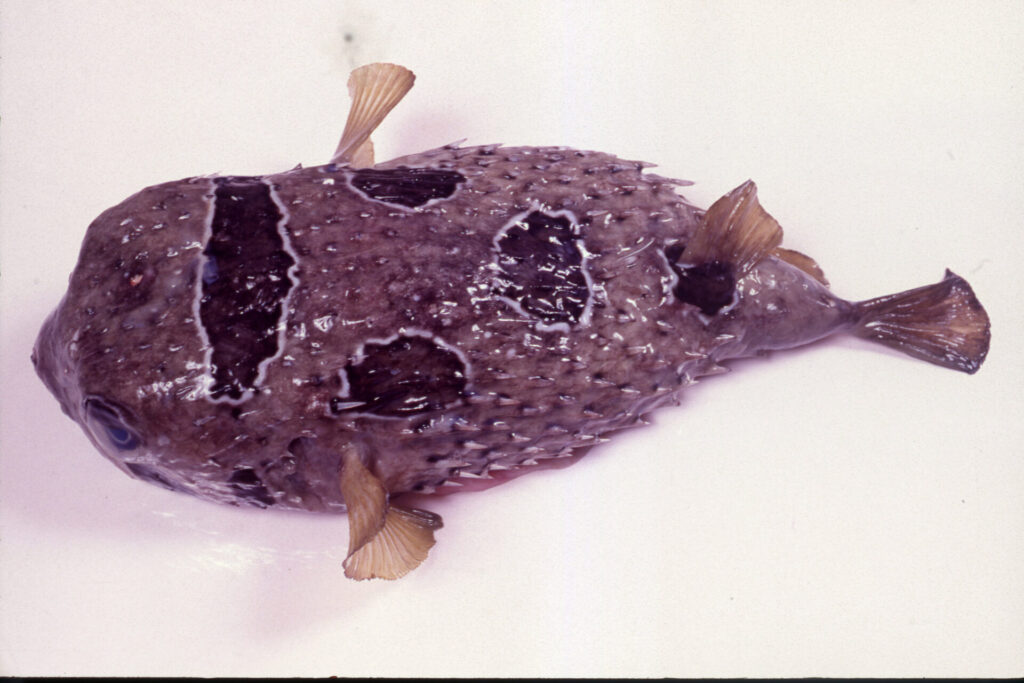

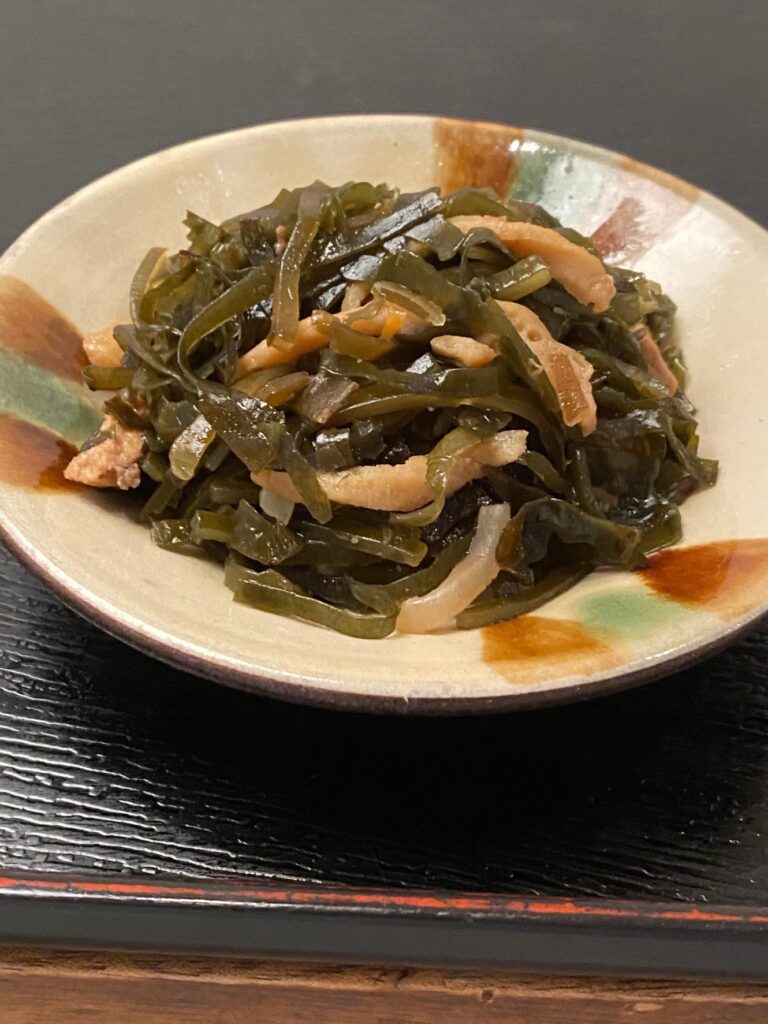

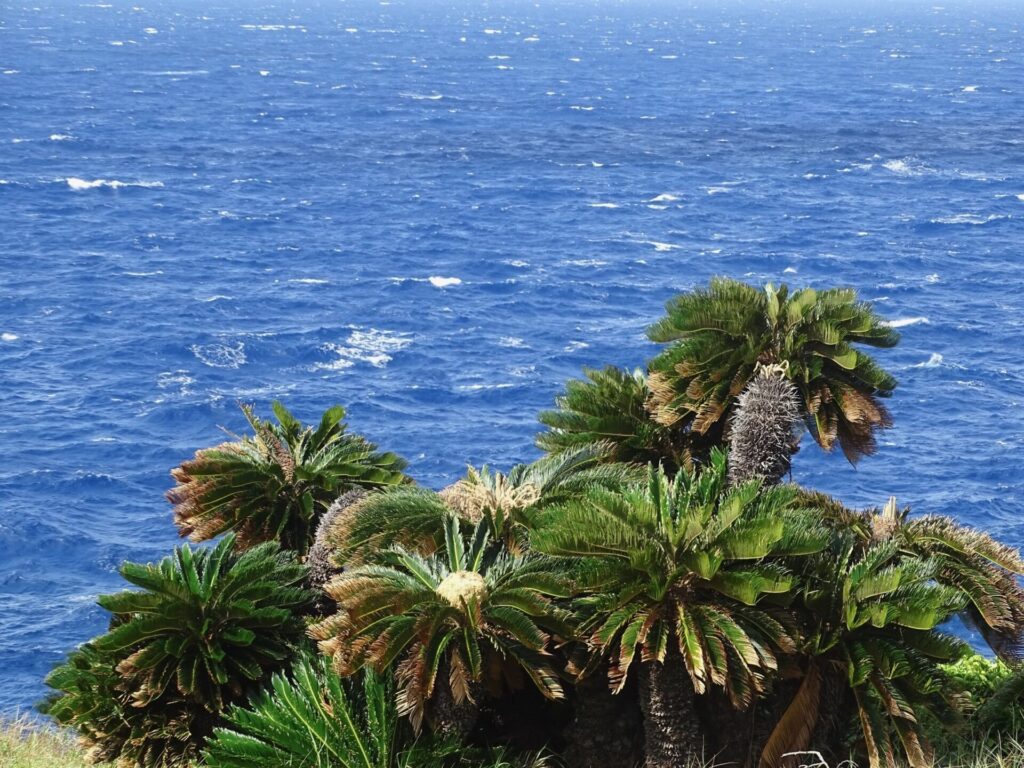

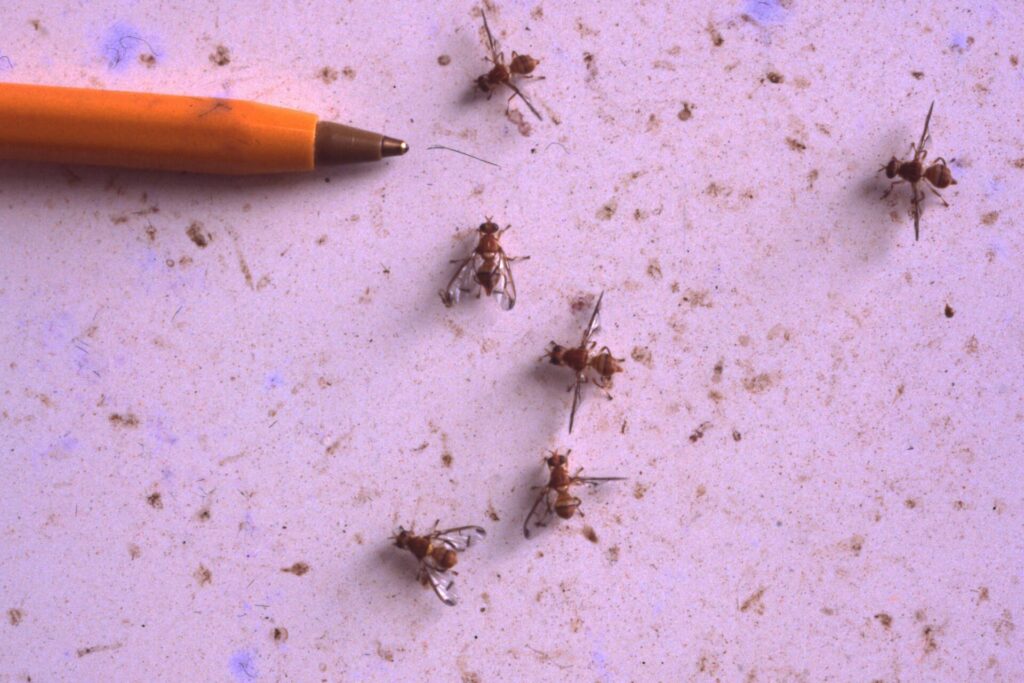

ジュゴンは海牛目ジュゴン科に属す海棲哺乳類で、体長3メートル以下、体重250~350キロ位。分布域はかなり広く西はアフリカ西岸モザンビークから紅海、東はオーストラリア東岸・インドネシア・フィリピン、そしてその北限が南西諸島である。ジュゴンは、リュウキュウスガモ、ベニアマモなど数種の海草だけを食べている。これらの海草が南西諸島にも生育していることが、分布の要因らしい。飼育例から1日に体重の1割前後の海草を食べるという。98年に、浅い砂地の藻場にうねうねと続く食み跡が報道されている。こうした浅い海を生活の場とすることから、人間の漁業活動に影響を受け、沖縄のジュゴンは、昼はリーフの外にいて夜は藻場へという、夜間採食型に移行しているらしい。これまで確認された個体は、1960年の奄美大島の例があるが、その後の記録がなく現在の東側北限は沖縄近海という。このほかの調査個体例は13例で、ほとんどが本島東海岸に集中している。ほかに「見たよ」という情報も多いという。もともと沖縄近海にどれほどのジュゴンがいたかはわかっていないが、戦後のダイナマイト漁でかなり激減したと推定されている。このころ、ジュゴンを食べた人もいるという。

ジュゴンの活動範囲と人間のそれとが重なることが、今のジュゴンにとっては生死の分かれ目となっている。前記の調査個体の多くも刺し網、定置網にかかったものである。とすれば、保護区域の策定などが必要と思われるが、なによりも、ジュゴンがどこにどれだけいるのかという組織的基礎的な調査が未だ行われていないのが現状だ。報道された写真を見ると、海上基地のことはいざ知らず、「早くしっかり調査してくれよ」と言わんばかりに思えてならない。このまま放っておいては、沖縄近海では絶滅なんていう可能性も大いに考えられる。

(追記)

その後、沖縄のジュゴンはどうしているのだろうか。

民間団体のジュゴンネットワーク沖縄の報告によれば、98年から99年までに100を超える目視例がある(同ネットは99年には3頭の個体識別もしている)。

また、同ネットと三重大の粕谷教授は99年、八重山海域で海草(うみくさ)群落の食み跡調査と上空からの目視調査をしたが、いずれも発見できず「八重山にジュゴンは生息していないか、いたとしてもごく少数」と発表した。また粕谷教授は「日本でジュゴンがすむのは沖縄島東海岸だけで、重要な海域」と強調、「生息頭数を把握してから保護に乗り出しても間に合わない。行政の早急な取り組みを」と訴えた。

ジュゴン保護のために必要なことは、生息域での(1)餌となる海草の保全(2)刺し網や定置網漁への混獲の防止(網に絡まって死んでしまう)が挙げられる。

さらにほかの要因もある。99年に名護市、県ともに本島北部東海岸の辺野古海域に普天間飛行場代替施設の受け入れを表明したため、この海域に大規模な土木工事が想定されている(具体的な動きはまだ)。辺野古海域は目視が集中している東海岸の中心に当たり、豊かな海草が広がる。ジュゴンの保護と基地建設とが明確に対峙してしまうのである。

2000年6月、本島北部西海岸の港を遊泳しているジュゴンが、写真とともに報道され話題になった。さらにこの個体は下腹部が異常に膨れていて妊娠している可能性も研究者に指摘された。ジュゴンの目視例はほとんどが東海岸に集中しているので、貴重な報告として注目されている。

このように、重要な調査、報告はなされてはいるが、依然として組織的基礎的な調査は行われていない。

2000年5月、政府は県選出国会議員の質問書に対し、ジュゴンの「生息状況の十分な知見が得られず、種の保存法に基づく国内希少野生動植物種への指定は困難で、生息地等保護区指定もできない」と回答した。ジュゴンネットを含め県内保護団体は、「『十分な知見』のための調査を」、と訴えているのにこの回答では、どうどうめぐりのようなもの。沖縄のジュゴンの全体像が明らかになるのは、まだまだ先のようだ。それまで沖縄のジュゴンには、ぜひがんばって生き延びてほしいのである。1

【編集部注】

- 米軍普天間飛行場移設に伴う辺野古の新基地建設は、2023年4月、着工から6年となる。周辺の海域では着工以降、ジュゴンは確認されていないが、2022年7月、辺野古沖の南西海域でジュゴンのふんが採取された。