宮古上布

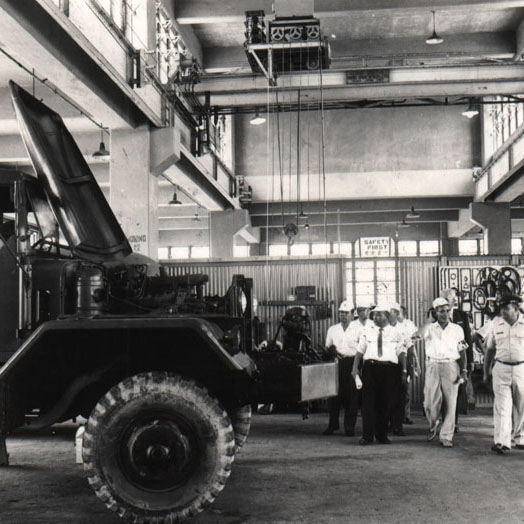

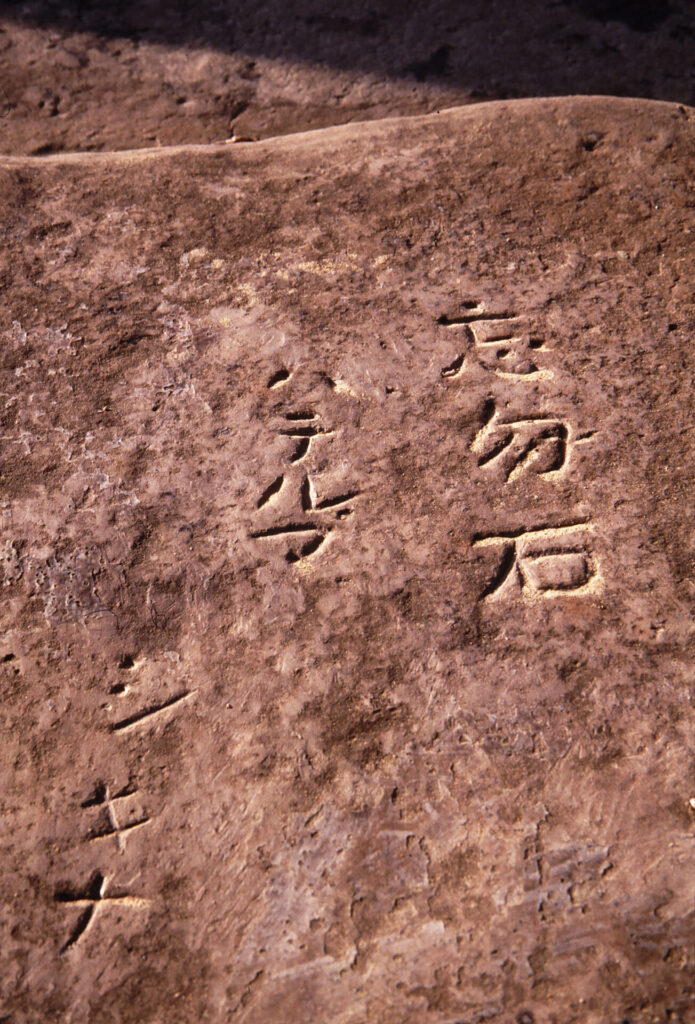

宮古上布の歴史は400年前にさかのぼることができます。当時宮古の洲鎌与人の職にあった下地真栄という男の乗った船が転覆しかかったところ、彼は泳ぎが達者で海に飛びこみ船の故障をなおし、この功績で尚永王から間切頭役を授かりました。下地真栄の妻稲石はこの恩に報いるために、工夫をこらして綾錆布を作り、これを1583年に尚永王に献上したのが宮古上布のはじまりと言われています。やがて1610年に人頭税が強化され、貢納布(琉球王朝へ納める)として生産を高めてきました。大正の頃の全盛期には1万7000反を生産していましたが現在(1992年当時)では年間300反1ほどが織られるのみです(宮古伝統工芸品研究センターのパンフレット及び「沖縄の伝統工芸」より)。

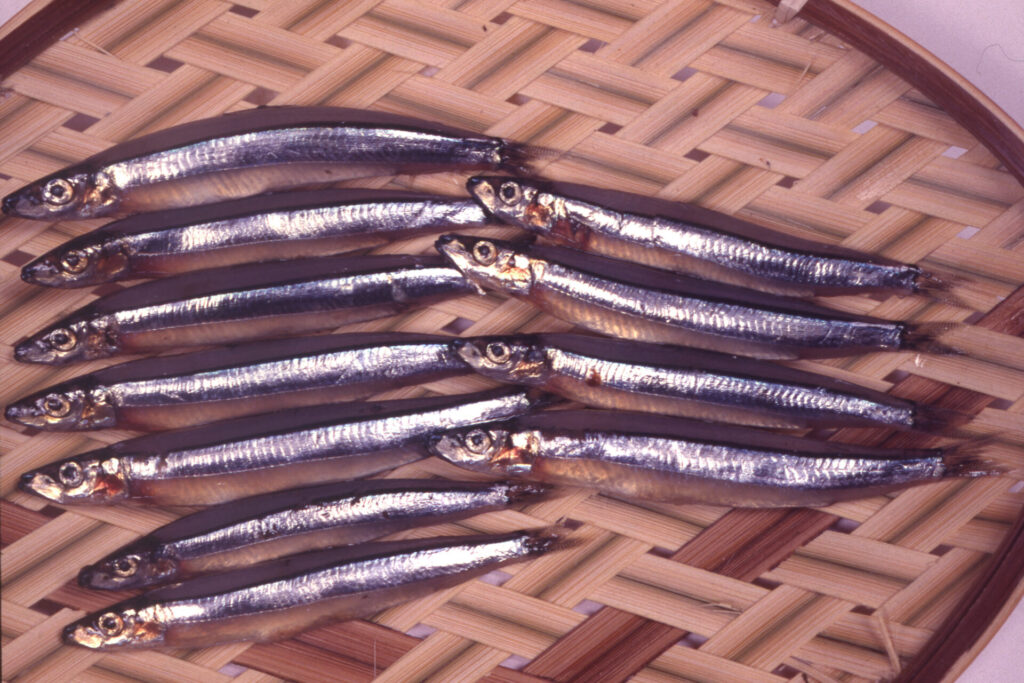

苧麻と呼ばれているイラクサ科の植物の茎の表皮をはぎ取り、水に浸して柔軟にし、繊維をしごき取ります。この繊維を女たちは爪や指先で、極細のようやく目で見ることのできる糸にまで割いて紡ぎます。この技術が薄い布を作るためには不可欠で、80歳を越すある老女は、6歳のときからこの仕事をさせられ、現在は伝統工芸士としてその技術を顕彰されています。

こうして女やこどもたちによって作られた粗糸(ブー)は、これも島内で栽培された藍で染められ、細密な絣の図柄に織られました。

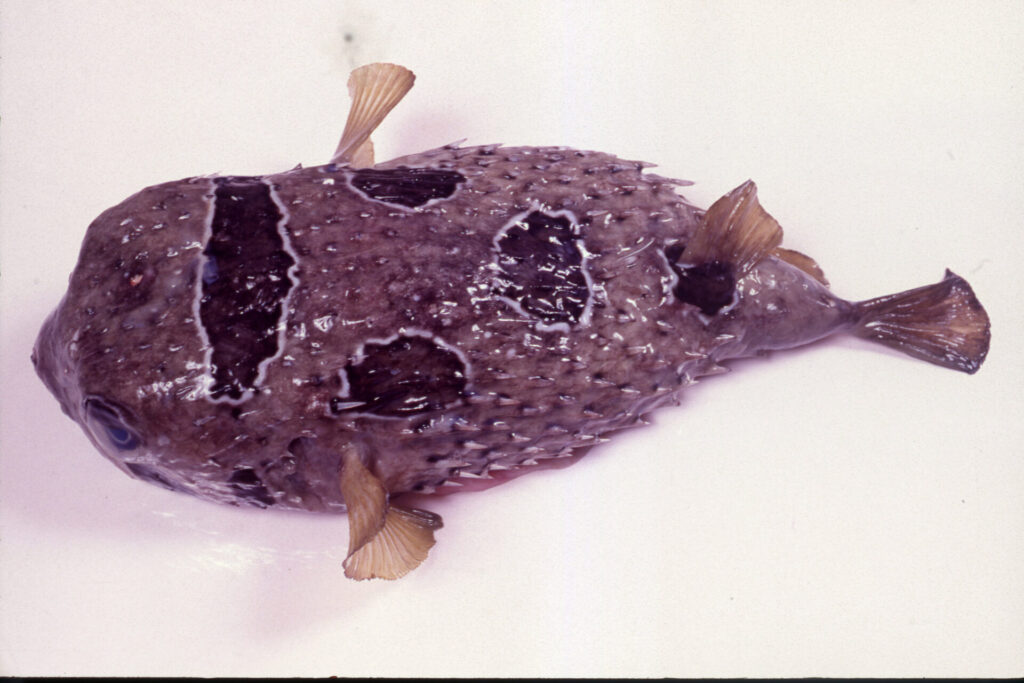

上布(上級品)の条件はまず布が薄く仕上がることです。湿気の多い暑い地方なので、風通しのいい衣類が好まれたのです。貢納布の品質管理は厳しく、着尺幅の反物が、銅銭の穴をくぐるくらい薄く織り上げることを求められました。こうした品質に達しないものは、上布に対して中布、下布という呼び方をされました。

図柄に関してはいくつかのパターンがありますが、琉球が薩摩の支配を受けるようになった後、この宮古上布は薩摩を通して幕府に献上されるようになり、幕府から逆に図柄の注文がなされたこともあったようです。その折の注文図柄が残っていたりして、宮古の貧しい人々がいのちを削るようにして織った布が、中央の権力に吸収されていった構図が見られます。

宮古上布は藍で染めた絣柄とされてきましたが、薩摩の支配を受ける前は華やかな「色上布」も織られていて、最近(90年代初頭)若い人たちにより、色上布を復活発展させる動きも盛り上がってきました。「あだんの会」はこうした人たちの集まりです。島内の植物であるヒルギ、ヤマモモ、紅花、フクギ等で自在に色を出し、図柄も各人の創造性を発揮できる新しい色上布は、伝統ある紺上布に対抗してもうひとつの流れを作りつつあります。

【編集部注】

- 2013年度の生産量は6反(『琉球新報』2014年5月10日付)。