そば

生そばにしろ中華そばにしろここに掲げた「沖縄そば」にしろ、きわめて単純な食べものなのにこれについて語る人はおそろしく多い。単純な食べものだから食べてあきないのと同様に語ってもあきない、ということなのだろうか。

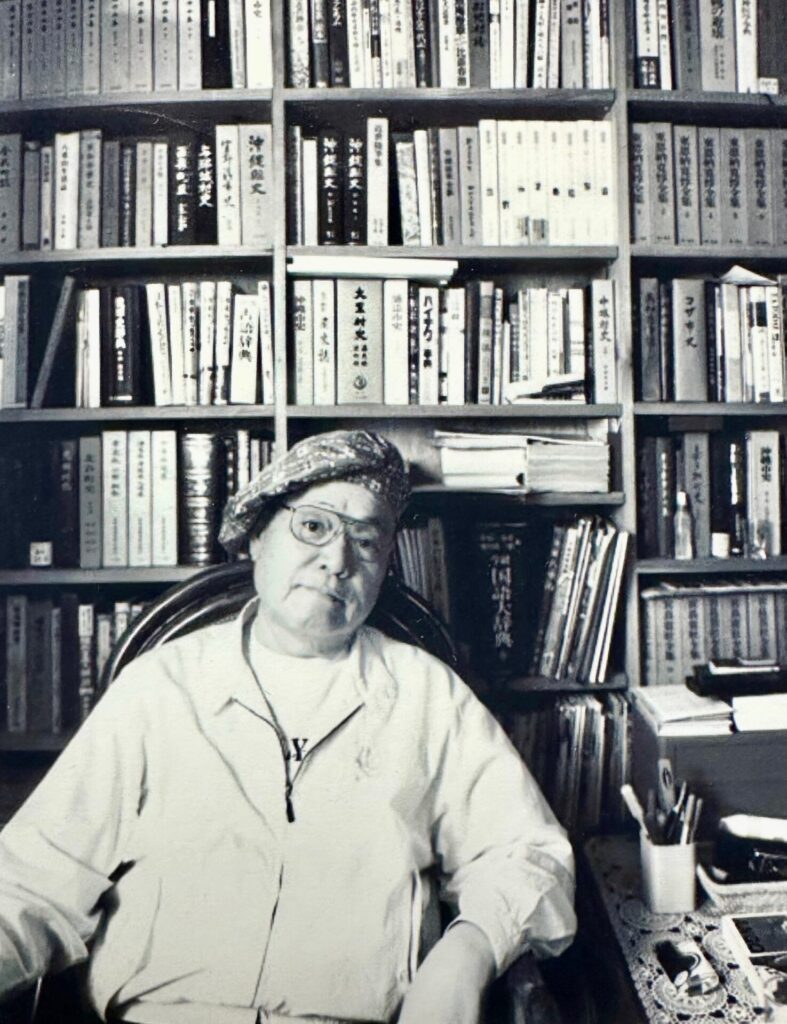

沖縄で「すば」と発音される沖縄そばも、どんなのが最も純正かとなると議論百出しそうな気配。そういうクロウトふうの論議につきあっているのも面倒である。そこで、昭和10年代にそば屋の隣に住んで、毎日のようにそばづくりを観察していた新垣淑哲さんに、当時のそばのありようを語ってもらい、そこから原型をうかがうことにしたい。

(1)そばをゆでる、汁をつくる、いずれの場合もかまどで薪を燃やした。良質の灰が出る。それで灰汁をつくった。灰を樽にためて、水をかける。澄んだうわ水を布でこしたのが灰汁。炭酸、アルカリをふくむ。

(2)この灰汁水で小麦粉をねった。餅でいうと5升分ぐらいの大きさになる塊りにし、ウンウンと力を入れてねる。ねったものを少しのばし、目の粗い麻布をその上にかける。男2人が麻布の上にのっかって足で踏みつける。踏みつけてねるのは、小休止を入れて、かなり時間をかけた。適正な灰汁の量とこの足ねりで、そばに腰が出たのだろう。

(3)ねりあがったものをのばし、切る。これは生そばと同じやり方。幅広のそば包丁を使った。

(4)切り上ったそば(麵)を、熱湯に入れてさっと湯がく。それを大きな台の上にひろげ、ウチワであおぎながら、菜種油をまぶす。油に濡れてキラキラ光る黄色いそばが、これで出来上り。

(ただし、この菜種油をまぶすというのはやや問題あり、戦前は豚脂(ラード)をまぶしていたという証言が圧倒的に多い。豚脂の香ばしさがそばの魅力だったというのである)

(5)次に、沖縄そばのもう一方のキメ手である出し汁。出し汁は、豚のアタマとアバラの骨でとる。直径100センチほどの四枚鍋(シンメーナービ)に、アタマをくだき、アバラを切断して入れ、ぐつぐつと長時間煮る。あくが出るが、澄んだ汁を別の大鍋に移し、塩と薄口醬油を入れて、出し汁の出来上り。

(6)用意されたそばと出し汁で、いよいよ一杯の沖縄そばをつくる。どんぶりにそばを入れ、出し汁をつぐ。その汁をもう一度鍋にもどし、一呼吸おいてもう一度同じ鍋から出し汁をとってそばの上からかける。これはそばをあたため、かつそばの表面についていた油を落とすためだ。そのため小麦粉のくずと油が出し汁の大鍋にたまっていく。そこで時折新しい汁をついで、出し汁をつくり直していった。

現在ではこんなややこしいことはしない。手ざるにそばを入れ、別に用意した熱湯でゆがく。それを熱い出し汁の入ったどんぶりに入れるという手順をとる。

(7)豚の三枚肉を甘辛く煮てすっかりやわらかくなったのを2、3枚のせる。シマネギを2、3ミリと大ぶりに切って、三枚肉と反対側にのせる。まん中に、仕切りのように紅ショウガの千切り。これが戦前の沖縄そばの姿形である。

(8)食べるときは、食卓にコーレーグース(6カ月のものがのぞましい)がなくてはならない。薬味として少量ふりかけて、箸をつける。

以上が新垣淑哲さんが語る昭和10年代のそばである。ポイントは、灰汁を用いて小麦粉をねりにねるということだろう。

このように単純で味わい深そうなそばを体験した人びとが、いま、そばがまずくなったと歎き、昔のそばを求めて片田舎の食堂などへ足をはこぶのだ。私自身は原型を探る好奇心と食い意地に駆られて沖縄本島の各所をうろうろしたが、本部半島の先にある小さな食堂の灰汁でもんだそばは、期待にたがわぬ歯ざわりでけっこうなものだった。

しかし、いま流行のソーキそばを代表格とする、具を工夫したそばを邪道として避ける必要はないとも思う。それはそれで好む人がいるからはやっているのだ。

だいたい食べものの祖型を求めるのはなかなか厄介な話である。ウチナーンチュが単に「すば」と呼ぶ沖縄そばは、大正時代には「しなすば」と呼ばれていた。そのことからももとは中華そばにあることがわかるのだが、いつ頃それが沖縄に渡来し、いつからカンスイのかわりに灰汁でねるというふうに沖縄化したのか、すべてはっきりしていない。

とにかく現在の「沖縄そば」はたしかに他に類のない麵類であり、沖縄固有の大衆的な美味である。沖縄へ行って、そばを食べないでいることは私には難しい。