パイナップル

毎年旧盆前になると、採れたてのパイナップルが市場の店頭に並ぶ。産地の東村など沖縄本島北部では、国道や県道沿いに、ビーチパラソルを立ててパインを売る女たちの姿が見られる。甘い夏実のパインは、霊前への供え物としておあつらえ向きのごちそうなのだ。先祖のご相伴にあずかるように、この時期、どこの職場でもおやつ代わりにパインが出る。爪楊枝でほおばりながら「うまい!」「まだちょっと酸っぱいかな」「どこのパイン?」といった会話がはずむ。沖縄の、いわば「食の風物詩」である。

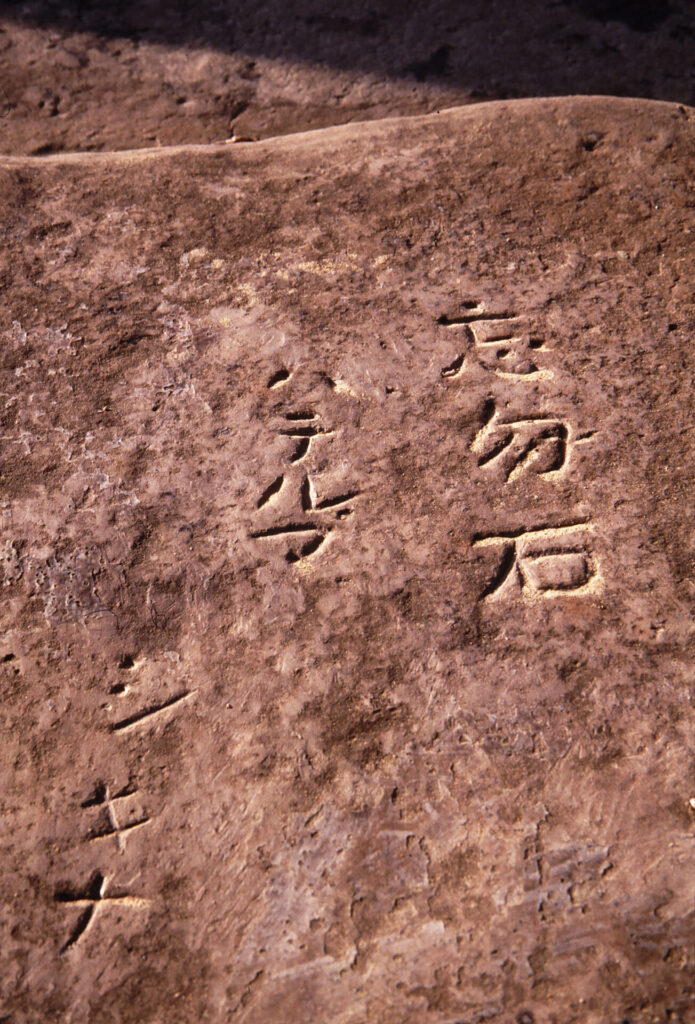

果実の形が松笠(パインの果実)に似ているところから「パイナップル」と名づけられた熱帯果樹。原産地はブラジル。沖縄に入ってきたのは1888年(明治21)、国頭郡長の朝武士干城が、小笠原から持ち込んだのが最初とされている。しかし実は、それより23年早い1865年(慶応元)、石垣島沖のサンゴ礁・午方岩に座礁したオランダ船によってもたらされたとする記録もある。

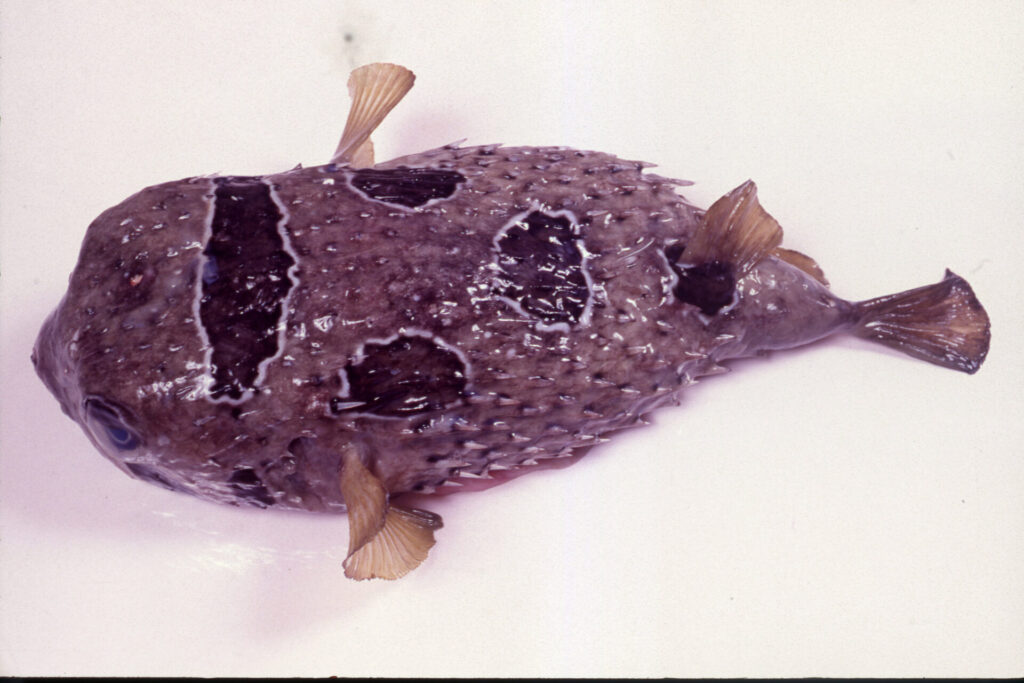

船中に冠芽のついたパインがあり、崎山の海岸に漂着して根着いたのを川平の新城筑登之が発見して持ち帰り、庭に移植したところ、立派な果実ができた。食べてみると大そううまい。村の者を呼んで食べさせた。苗も分け与え、パインは八重山各地に広がった。かれらはこの実をウランダアザニー(外国アダン)と呼んだ。リンゴにならないところが土地柄である。

1927年(昭和2)、沖縄県は台湾から改良品種スムースカイエン300本を導入して本部町伊豆味に委託栽培した。活着したのはわずか72本。30年(昭和5)、八重山支庁が石垣島に導入したが不成功に終わった。33年から35年にかけて、台湾のパイン生産農家が大挙石垣に入植してようやく軌道に乗る。八重山のパイン史は、台湾人入植者たちの血と涙なくしては語れない。

新天地を求めてやってきた入植者たちを待っていたのは地元住民の猛烈な排斥運動だった。新聞は「台湾人400名、水牛と共に石垣島を占領す」とあおりたて、住民がこれに同調する。

台湾からの入植者は、1人で水牛1頭を操り、またたくまに数町歩の未開墾地をひらく。鍬を使って数反歩しか耕地できない地元農民は恐れおののいた。遂には「水牛は野牛であり、ピロ菌を持ち込む怖れがある」と言いたてて陸揚げを阻み、60頭の水牛が台湾に返送されるということもあった。

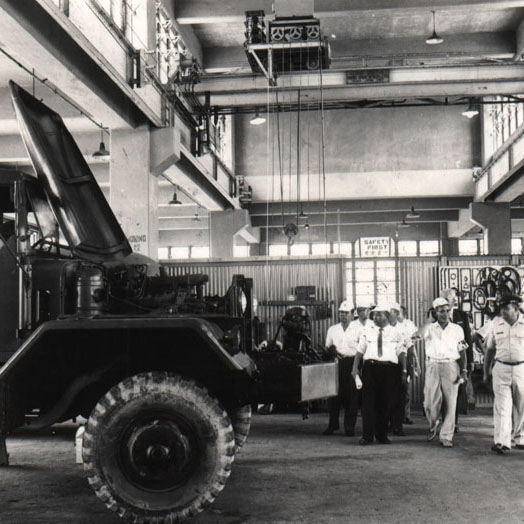

沖縄における戦後のパイン産業は、50年代半ばから生産が急増し、黒糖と並ぶ2大輸出産業に成長したが、その後の自由化の波にさらされ、急速に衰退していった。80年代には缶詰工場の閉鎖が相次ぎ、現在、1工場が細々と操業を続けている。1

【編集部注】

- 2006年、生食用の、糖度の高い新品種ゴールドバレルが誕生した。沖縄県が1989年から取り組み、完成させた品種で、現在、本島北部地区と八重山地区で栽培されている。2021年度の沖縄県のパイン収穫量は6990トンに上り、パインブームの再来が期待されている。