パナリ焼

写真:垂見健吾

沖縄の焼物は2種に大別される。上焼と荒焼とである。上焼は釉がかけられ高温で焼かれるのに対し、荒焼は無釉。あるいは泥釉、マンガン釉などをかけ、内地の焼き締めに通ずる風合いを持つ。共に登り窯ではあるが、荒焼は仕切りのない割竹式で、丹波立杭の蛇窯に似る。一方、上焼は連房式である。

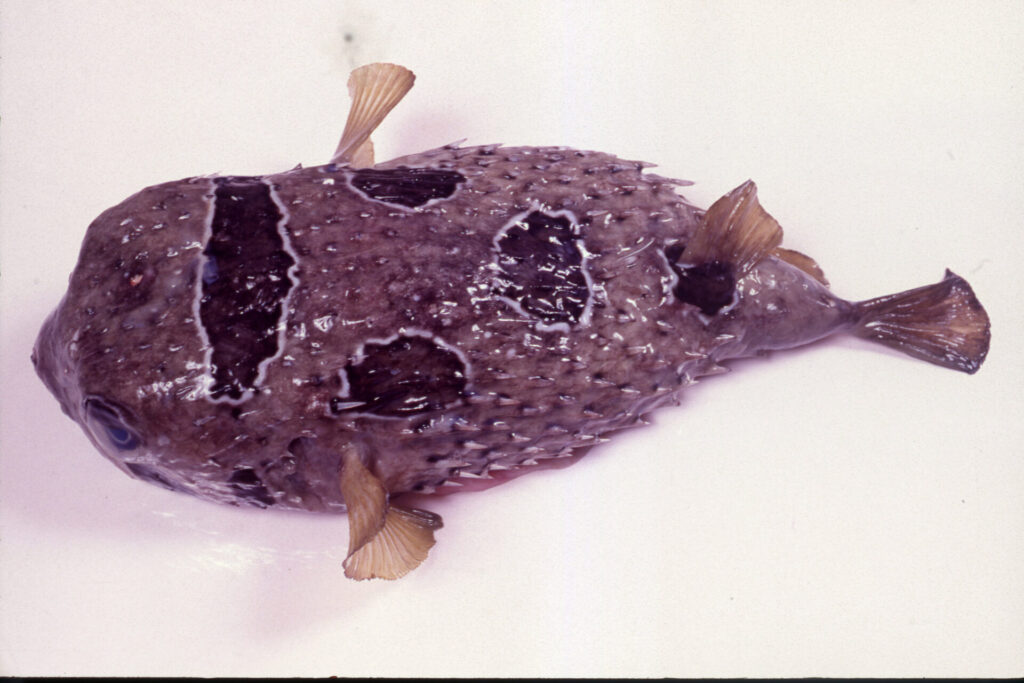

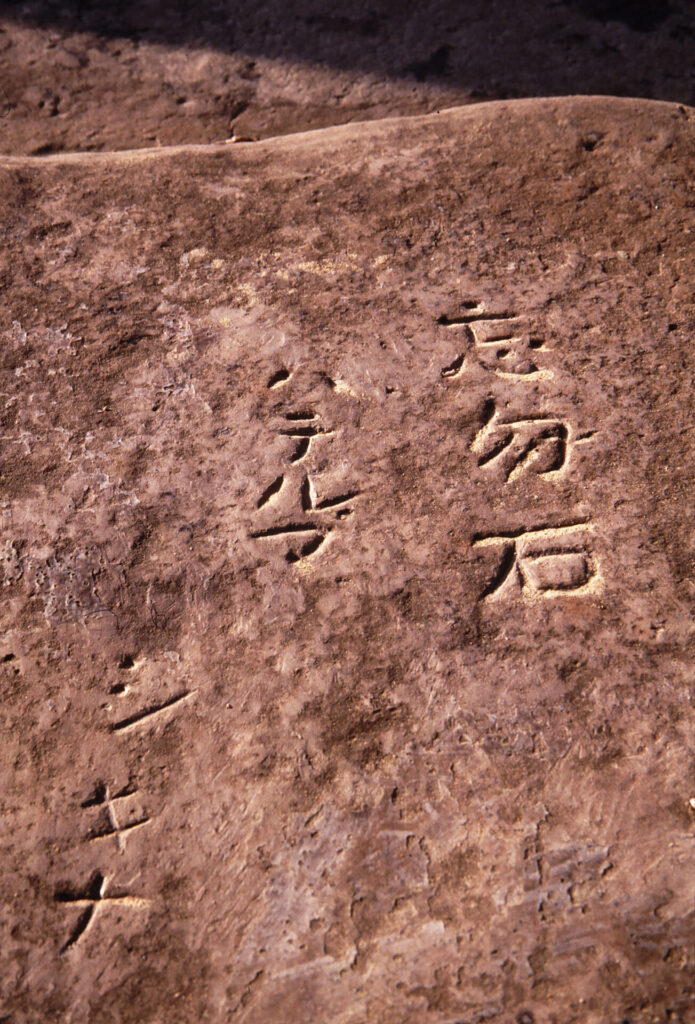

パナリはこの荒焼の1種で、石垣島と波照間島の丁度中間に位置する新城島で焼成された。名の由来は同島をパナリ(離れ)と称するところから来ているといわれる。沖縄本島のいわゆる壷屋の焼物には上焼が多いのにくらべ、八重山は荒焼が多かったらしい。

わけてもパナリは一見してそれとわかる素朴な表情を持っている。器形は無作為で力強く、単純であるだけに無限の愛らしさをたたえている。特殊な土質のせいだといわれる焼上りの肌は荒いが、その赤さが内地の信楽ともまた別種の愛着を誘う魅力を持つ。

内地の焼き締めと異るのは、自然釉のかかったものが少い点である。しかし、いわゆる焦げを持つものは見かける。これは全くの私見だが、壷屋の焼物が内地や大陸の影響下にあるものだとすれば、全く別種の影響をどこからか受けているのではあるまいか。

縄文の土器が後年の日本の焼物と全く異る印象を持つのと同様に、パナリにも汲みつくせぬ古代への郷愁を誘うものが漂う。(高橋治)

予想通りである。

風は海から吹いてきた。

久しく途絶えていたパナリ焼を復元すべく情熱を燃やしてきた陶芸家の心には、島の風が、陸に向かって海から動くことを、すでに承知されていた。

夕凪と朝凪。島に住む多くの風の中で、昼夜の変わり目に吹くこの風は、ごく日常的なものであるが、夏のそれは、立派な勢いのものである。遙か向こうの海から助走をしたと言わんばかりに一気にかけ登ってくるのである。

密かに期するものを、いま真に手にするつもりがあるのだろう。陶芸家はいま一度海の方に目をやると体を直し、厳かな調子で火を焼べた。

成形する土にも秘密があった。貝の殻を粉にしてまぜるのである。ヤコウ貝である場合が多いようだが、焼成時の割れ防止に必要だと言う。

「これが肝心なんだ」と言いつつ貝粉をふり掛ける仕草は、ほとんど祈りと言えるものだった。

陽光に反射して、時折り虹色を発する白粉は、赤土に映えて美しかった。

様々にその成りを現した粘土の物をモノにする為には、さて、火を通過させねばならないが、天然の窯は島の端にある。海から風がかけ上がるのに都合の良い場所である。つまり風の道にあるのだ。

指定するその場所に、寄せ集めるように土の成形を置くと、陶芸家は珊瑚の石をその周りを囲うように並べろと言う。あたりにある適当な石は全てこれ珊瑚なり、だから苦労はない。たっぷり置き、さらにそれを囲うようにして薪木を積む。準備良しである。

かくして、陶芸家は万事を整え、後を神に託すのであった。

火は島の肌に添うようにして斜めの方向を取り、勢いをつけて燃えた。風と抱き合うように、声をあげては踊るようにするのである。聞きよう見ようによっては、狂おしい愛の形か……。などと思う。

このあたりになると、珊瑚石を抱かす意味がわかってきた。なんと珊瑚は燃えるのであった。経験として僕も識っていたのに、薪になるとは思いもよらなかった。考えてみれば、珊瑚は骨なのだ。青白い炎がゆらめくのはそのせいなのだ。美しい。またしても美しくて仕方がない。

歴史家も立ちあっていた。荷役者になりすましながら、それまでの一部始終を観察していた彼も、やはり炎の向こうで少年のような顔になり火を見つめている。

いまや全員黙して火の仕様に視線を投げていた。

幾時が過ぎたのだろう。その間の記憶がなく、思い出されるのは、陶芸家が焼成された壷を天に翳している場面である。無精髭と日焼けのむけ皮の中に、喜びを満たした瞳をして、満天の星空にすっくとしている姿である。よみがえったパナリ焼と共に、見事な縄文人に還ったのであった。

陶芸家の名は、大嶺実清。

手放しの祝杯をあげながらも、時折りほくそえむ歴史家は、自らの課題にある手応えを得たようである。高良倉吉と世人が称する。

そして、その全てをここまで導くのに裏方を努め、苦も楽しんだプロデューサー、玉城惇博。同じくヤンバルジラー(骨太で粗野な顔)を更に壊して喜んでいる。

パナリの土には貝の粉が必要だった。

器を抱く珊瑚の石も共に燃えてくれねばならなかった。

そして何よりも、鞴と化する島の風が在ってこそ、パナリ焼は孵化できたのであった。

島に風が住む限りパナリ焼は絶えることはない。

そういうことなのだ。 (名嘉睦稔)