ンム

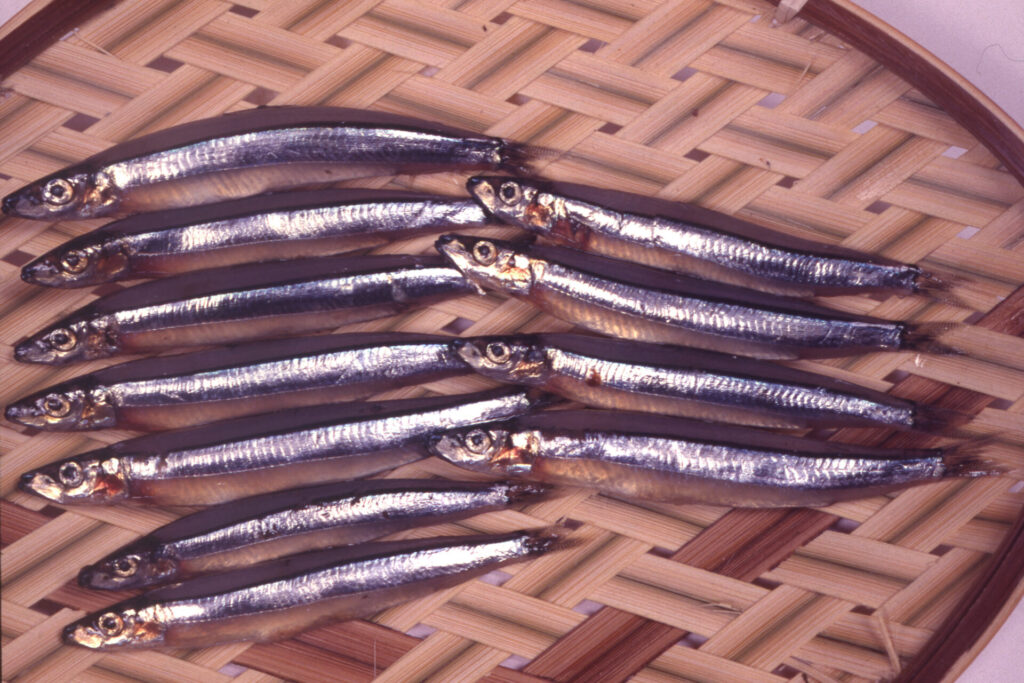

イモ。沖縄ではサツマイモを、ただ、ンム(イモ)という。琉球から薩摩を経て日本全土にひろがっていったという経緯がある。

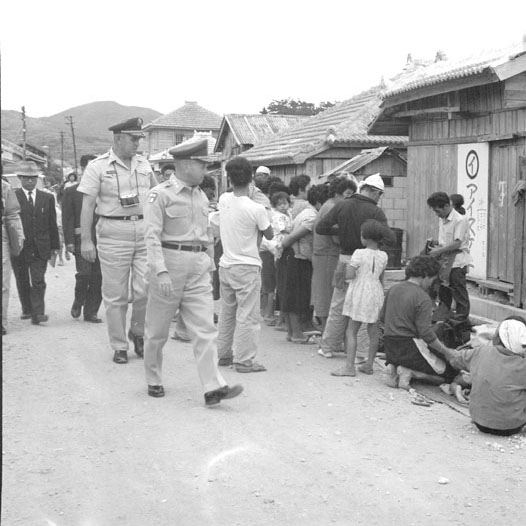

戦前、沖縄での主食は、那覇のような経済の活発な町をのぞくと、このンムであった。たいていの家が、朝、大鍋に3食分のンムを入れて炊く。タ食は、朝炊いたンムに、おかず1品と味噌汁というぐあい。

昭和30年代まで、ンムが主食であることがつづいた。いつンムが米にかわったのかをはっきり特定するのは難しい。しかしとにかく現在は米が主食であり、ンムを主食にしたら何倍も金がかかる。これは激変といっていいだろう。こういう激変があまり意識されないまま起っているのだから、人間の生活の歴史とは奇妙なものだ。

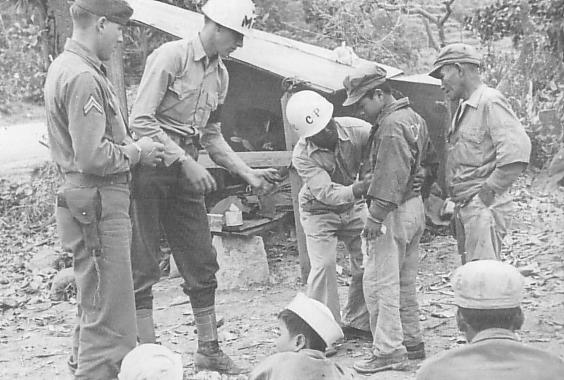

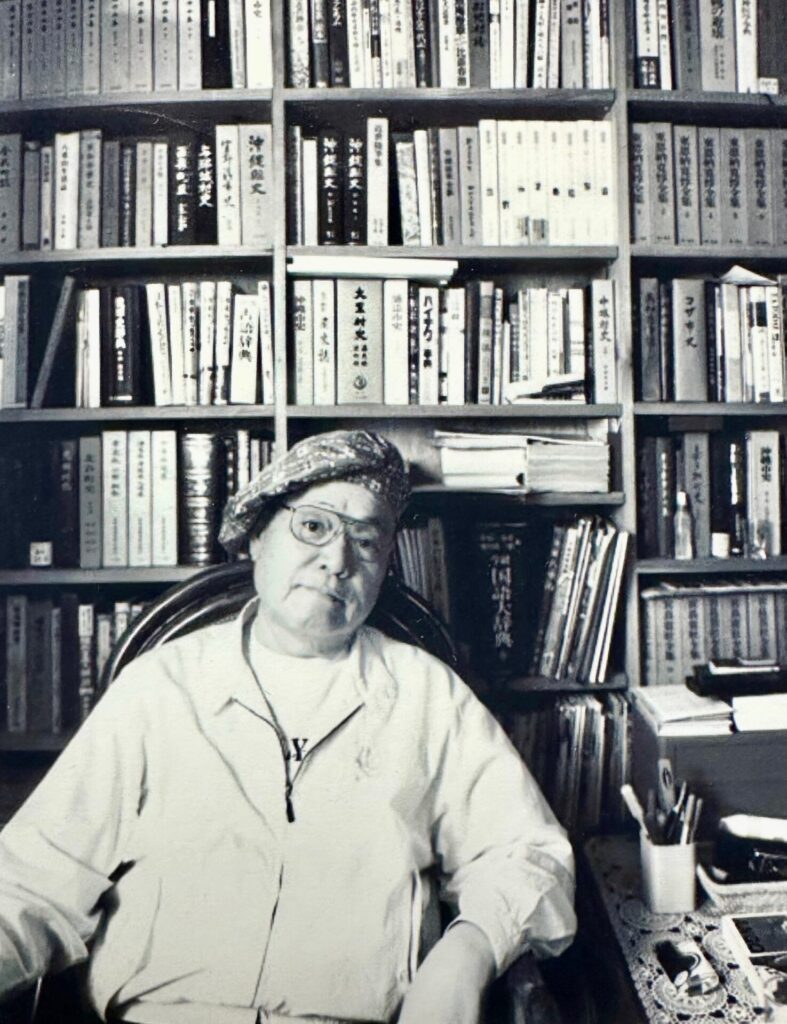

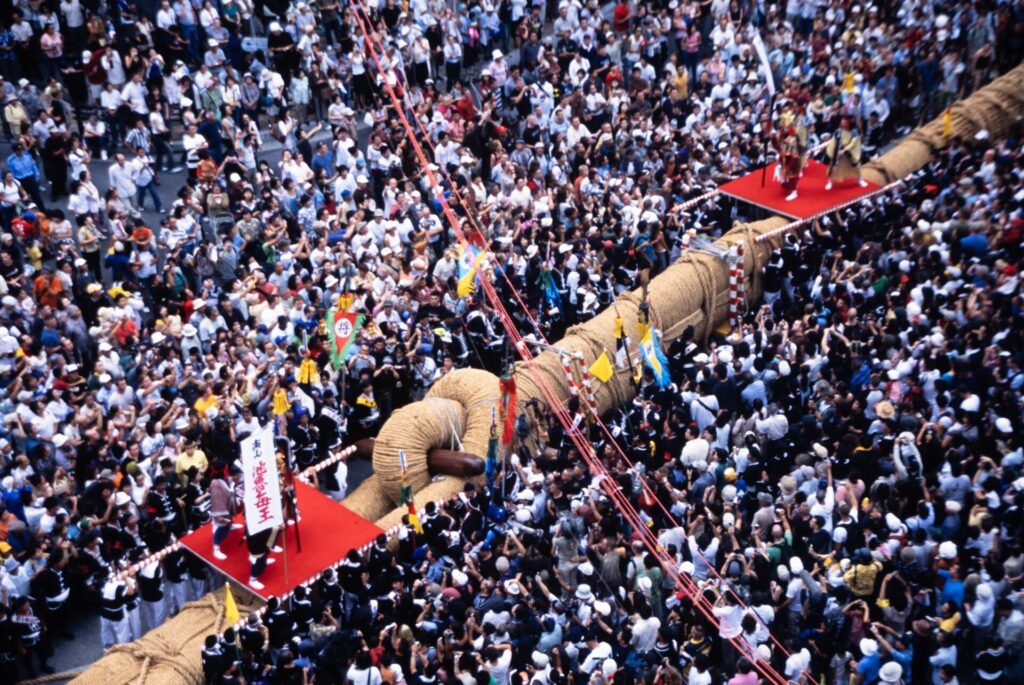

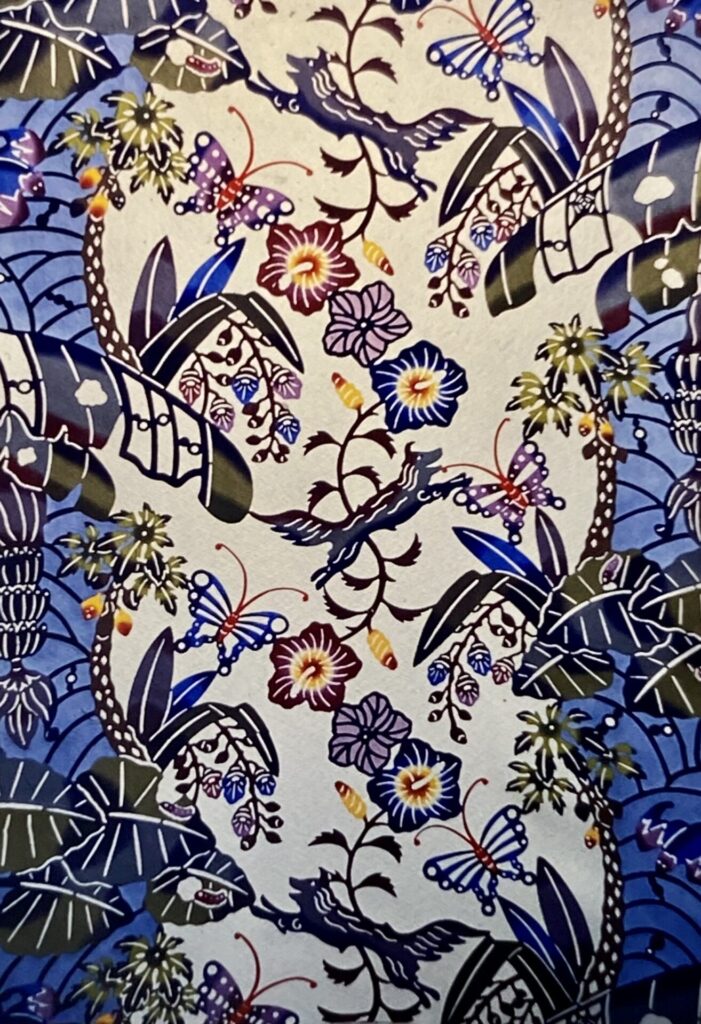

写真:垂見健吾

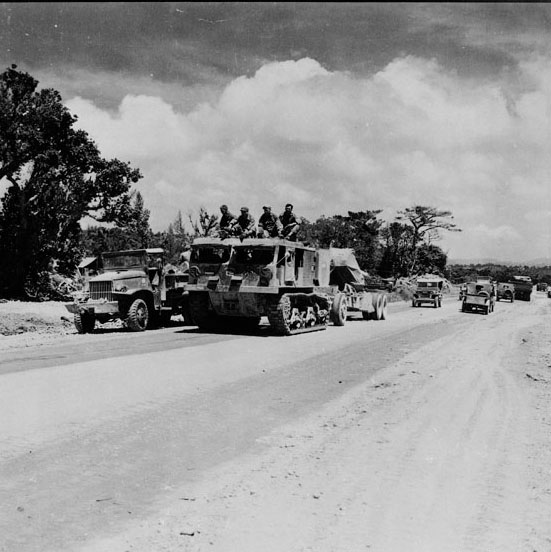

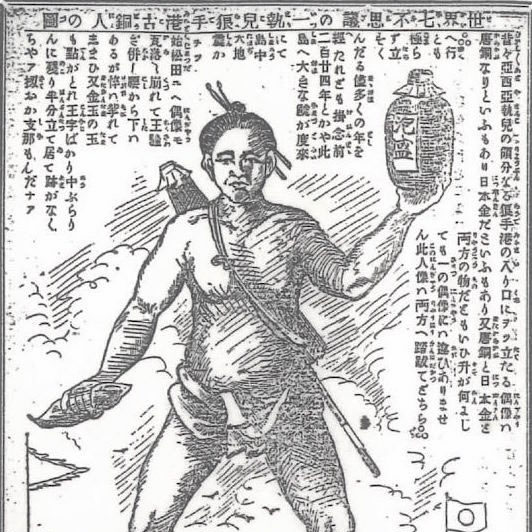

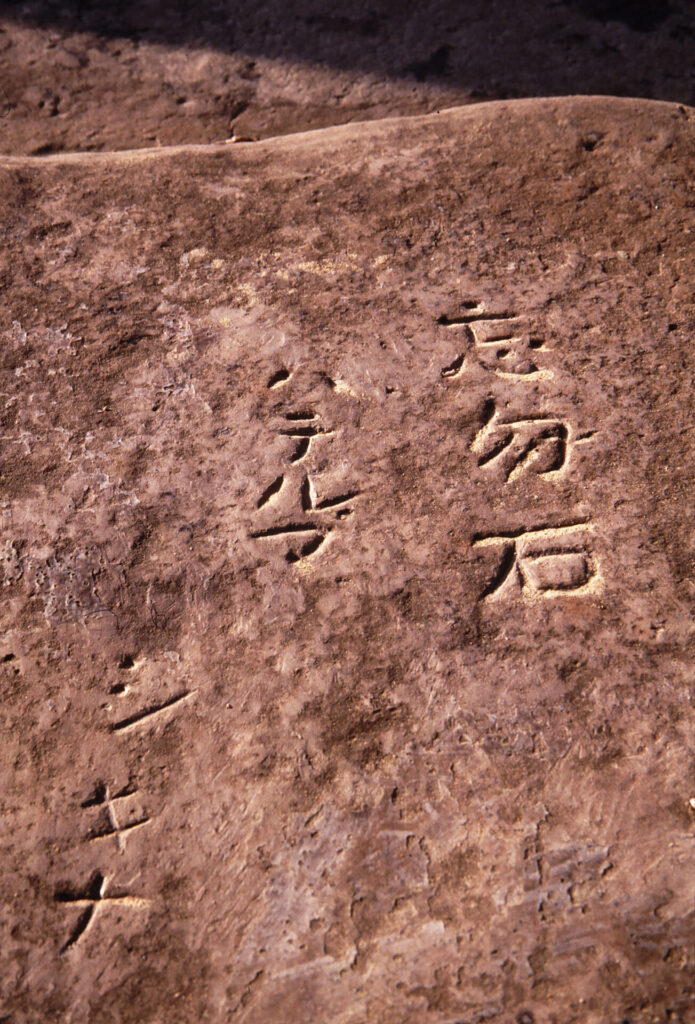

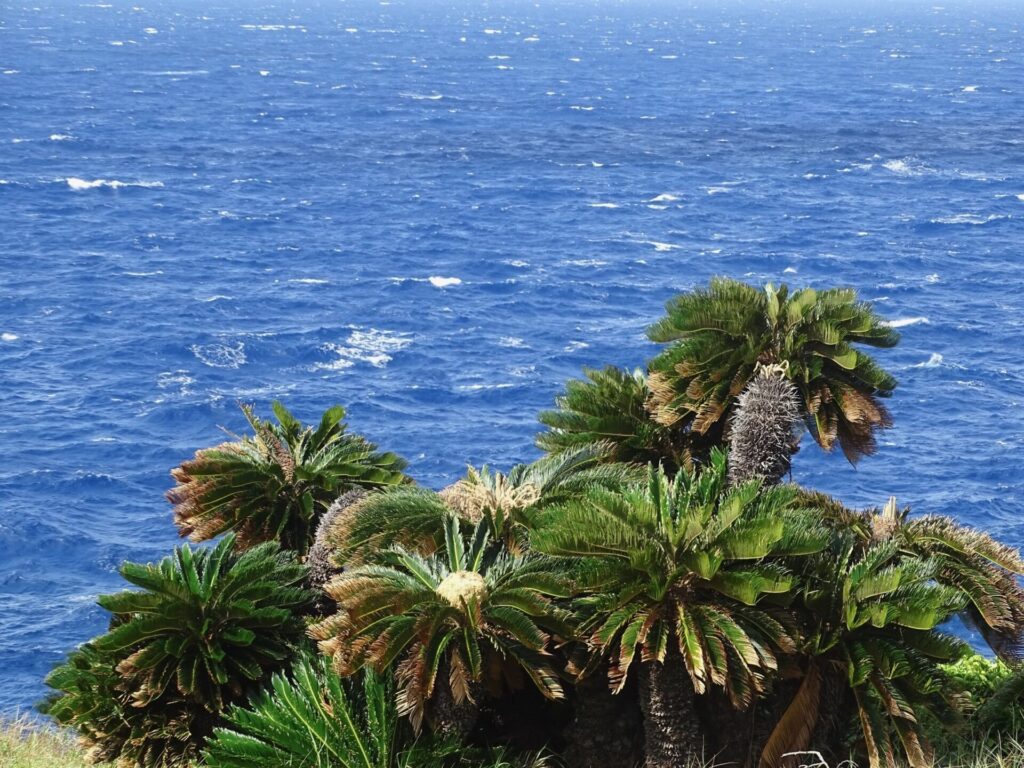

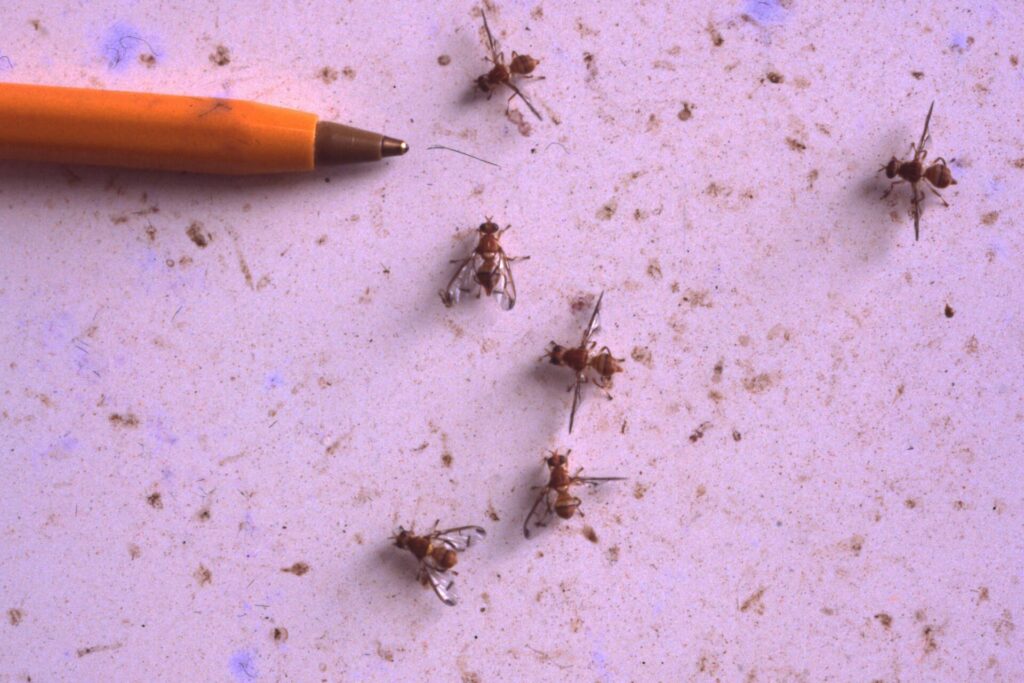

激変といえば、イモが中国から入ってきたときも、やはりそうだったに違いない。1594年、ルソン島から中国に入ったイモを、わずか11年後の1605年、野国総管が福建から沖縄に入れた。それを栽培したのが儀間真常。イモは、痩せた土地にも、暑熱にも、台風にも強い。沖縄の気候風土にぴったりの作物だった。はじめは貴重な救荒作物だったのが主食の座を占めるようになった。

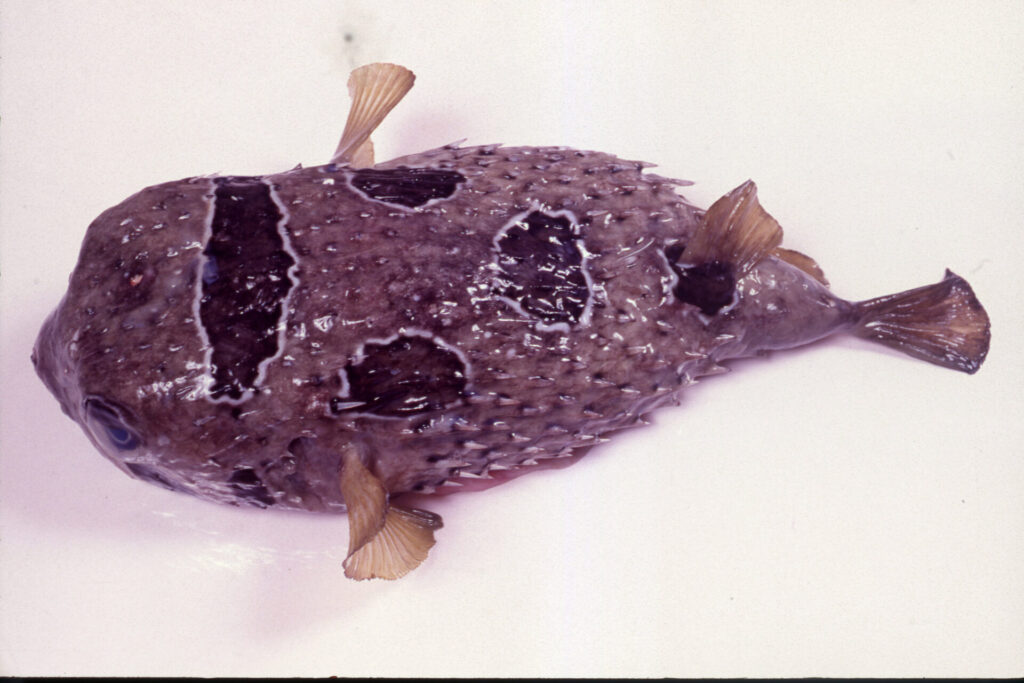

沖縄のンムの現在の主流は、中があざやかな紫色をした紅イモである。かつては黄色いのも多かったけれど、今は紫色がより一般的。紅イモは甘さがほどよく抑制されているうえにホクホクしている。本土の黄色のよりも美味と思うのはひいき目か。そういう紅イモが本土にひろがらなかったのは、私にとって一つの謎である。