カンカラー三線

1995年は、悲惨を極めた沖縄戦が終結して50年という節目の年であった。那覇市では、「さて、50年の年にどのような行事を行おうか」と担当の職員は頭をひねった。行政であるから、前もって「実施計画」という何だか小難しそうな3年単位のプランを立てなければならない。

そこで担当は思いついた。沖縄戦が終わって50年ということで、必ずしも沖縄戦に関することでなくてもいいのでは。戦争が終わって、それから住民の生活がスタートして50年でもあるわけだ、と考えついた。そして、ある企画が立ち上がった。

「天に響(とよ)め さんしん3000」という企画である。

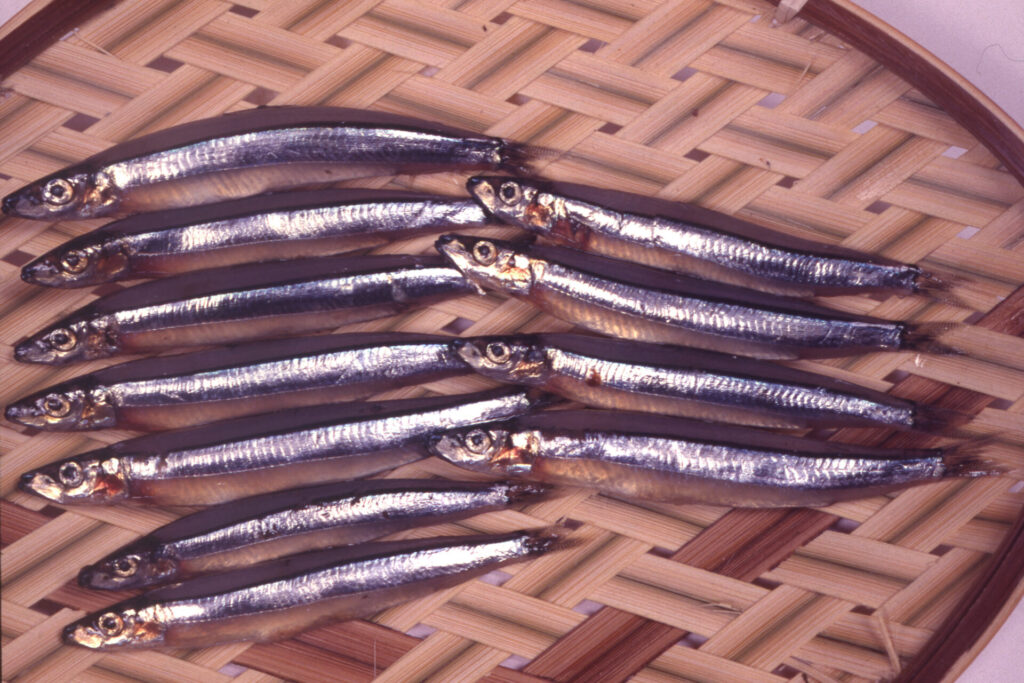

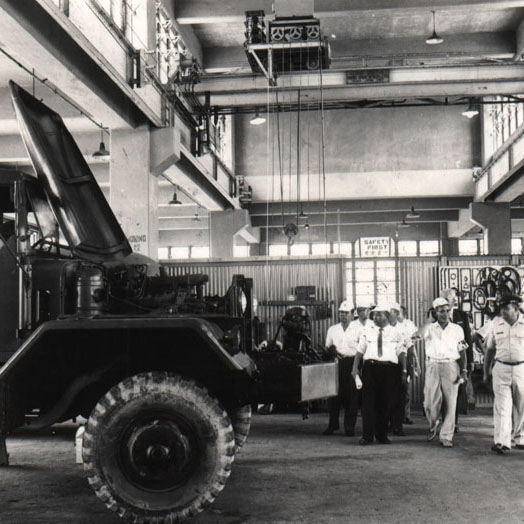

沖縄の人々の戦後のスタートは収容所であった。肉親を失い、親戚を失い、知人友人も失った。そして音楽などの独自の文化も失ったかにみえた。しかし、沖縄は不死鳥の如く甦った。収容所のベッドの板を剥がし、それでまず三線の棹をこさえた。次にメイド・イン・アメリカ食料品の空き缶(カンカラー)で三線の太鼓(胴)部分をつくった。そして最後にパラシュート紐をほぐして三線の糸を仕立てた。これがカンカラー三線である。人々は、鉄の暴風と形容された沖縄戦の傷をカンカラー三線で癒した。

戦後50年事業にあたり、沖縄人がスタートを切った収容所におけるカンカラー三線の存在こそがもっとも相応しいのではと考えたのである。名付けて「天に響め さんしん3000」

無限の3000。3千人の三線演奏者が一斉に奏でるレクイエムであった。しかし3千人もの奏者の舞台などはない。そこで考えついたのが陸上競技場のメーンスタンドを利用することだった。観客は競技場内ということにした。おそらくは沖縄におけるコンサート有料入場者数のレコードになったと思われる2万人と3千人の演奏者、1千人のボランティア。それに競技場の裏側から滝のようになだれ込んできたヌギバイ(無料入場者)の大集団を合わせると、おそらくは3万数千人で構成する催しであった。

その場の一方の主役は、カンカラー三線を抱えた小中学生たちであった。戦後すぐに収容所でも揃えることが出来たくらいだから、物質があふれる現代では材料には事欠かない。小学校などでは実に面白い形で授業に役立つ。まず、図工の時間でカンカラー三線を造り、そして次の授業の音楽で沖縄民謡にチャレンジする。これほど合理的な教材は全国的に見ても他の追随を許さない迫力がある。

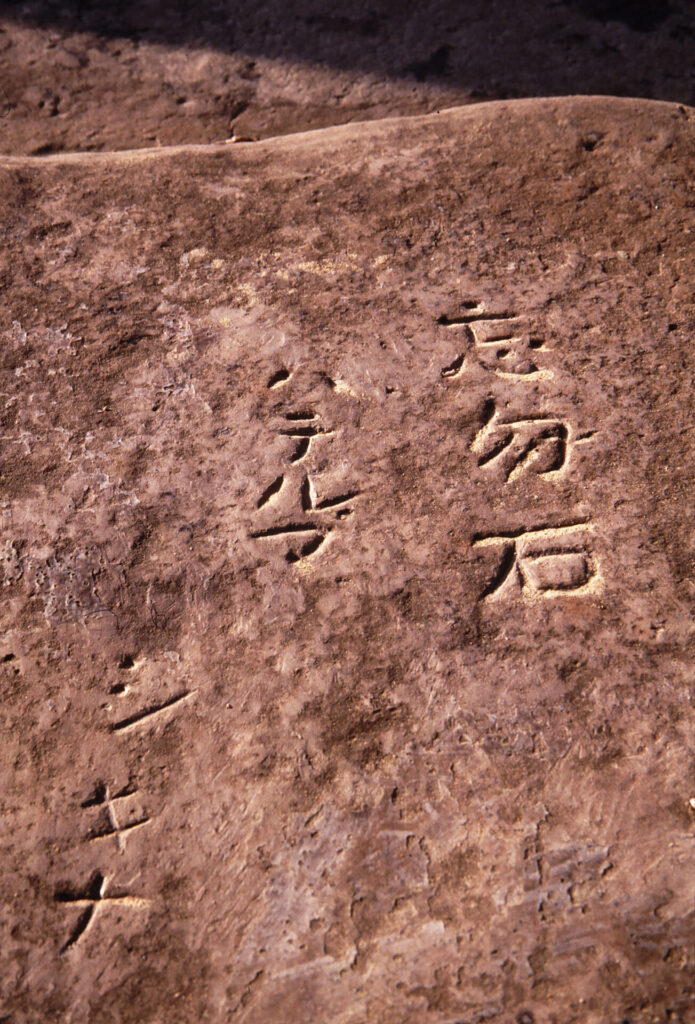

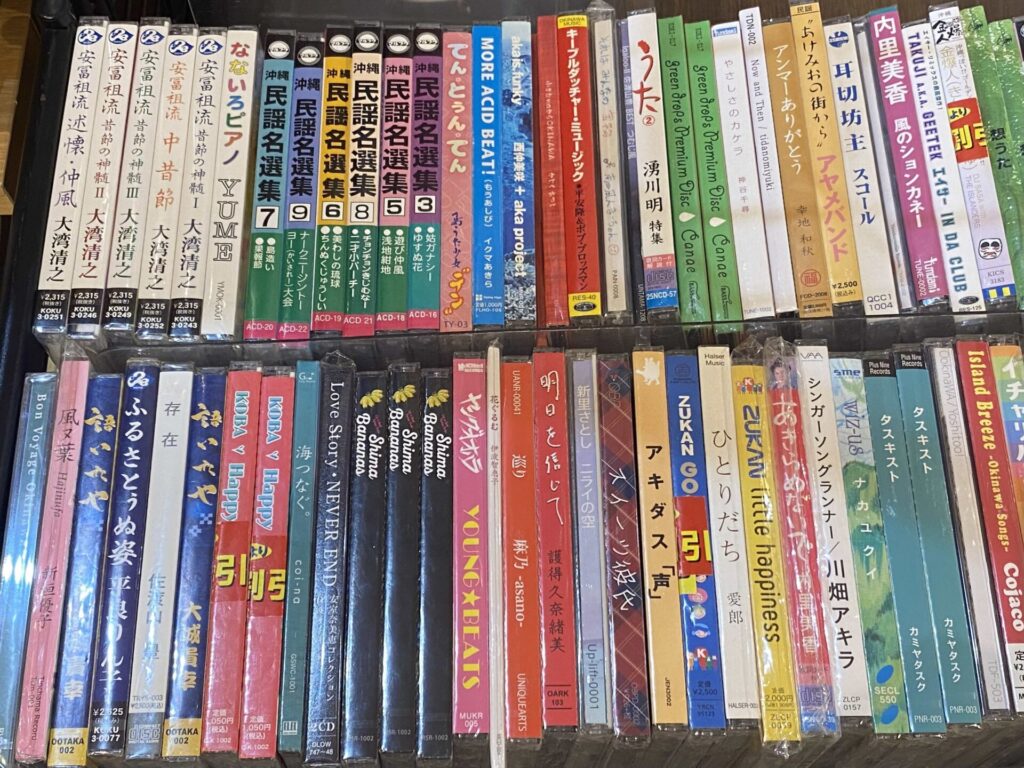

どちらかというと沖縄三線文化においては明らかに発展途上地域だった那覇市では、この催しを機会に爆発的とも言えるほどの三線ブームを迎えた。ちなみに、那覇市首里にある石嶺中学校では、百数十名が三線の演奏が出来る。

カンカラー三線は、沖縄のしたたかさの代名詞みたいに言われるが、実は「しなやか」と言った方がより当てはまるような気がする。沖縄の地形が変わるほどに激しかった沖縄戦の傷を癒し、生き延びてこれた精神的バックボーンにはカンカラー三線がある。