与那国馬

切り立った崖の上の草原で、与那国馬たちが草を食んでいます。崖の下には海が広がり、波が打ち寄せては砕けています。空は色を変えながらどこまでも続いています。晴れた日には、水平線の向こうに台湾が見えます。

島の北と東には、自然のままの放牧地があり、馬たちはほぼ野生に近い形で暮らしています。草原の夜が明け、陽が差し、雲が流れ、夕闇が訪れ、月が上ります。花が咲き、雨が降り、台風がやってきます。

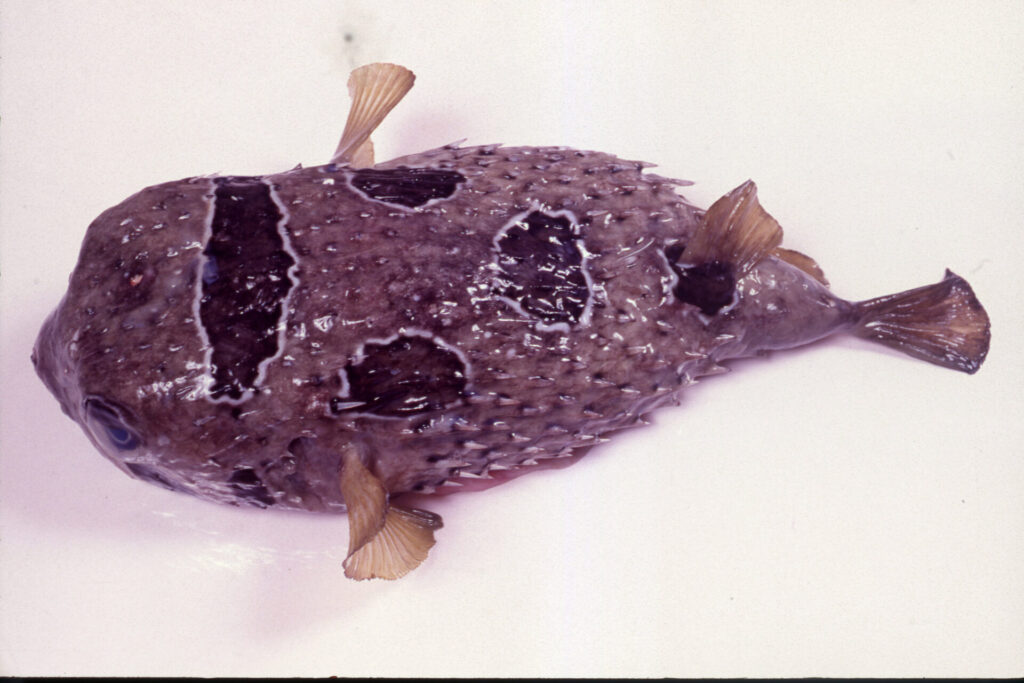

馬たちは、自生する植物を食べ、アダンの陰で風雨をしのぎます。年ごとに、仔馬が生まれ、命尽きる馬がいます。亡骸はやがて白い骨となり、大地に還っていきます。

この場所には、いつも風が吹いています。

この世のものとは思えない。

それが、私が初めて与那国島にたどり着いたときに思ったことでした。深く青い海と緑の草原、白い灯台、そこで暮らす馬たちを見て、なにか違う時空に入ったような感慨を覚えたのです。与那国島は、人々が暮らす生活の場でありますが、同時に、自然の中で暮らす与那国馬たちが、この島を稀有な空間にしていると感じたのでした。

与那国島に馬たちがいつ来たのか、正確なところはわかっていません。モンゴルから、あるいは南方から、おそらく数百年前、人にとっても渡るのが難しいと言われるこの海を舟によって運ばれてきたと考えられています。

以来、最果ての島で、馬たちはたくましく暮らしてきました。島人の生活を助けるために、人を乗せたり荷を運んだりして働き、一方で、自然放牧されている馬たちは、自由に群れを作り、繁殖し、島の厳しい自然に適応しながら与那国馬としての生態系を作っていきました。

家から車で10分も走れば、野生の状態で生きる馬を見ることができる、そういう場所にはなかなか出会えるものではありません。この島に移り住んだ私は、日々、馬たちの世界を見てさまざまなことを学びました。群れはどのように動くか。馬たちが互いにどうやってコミュニケーションするか。

馬それぞれに個性と役割があることも知りました。群れを率いるオスの雄々しさには、いつだって見惚れます。けれども日常では、知恵のある年長のメスが群れを賢く導いていました。また、群れを離れてぽつんとひとりで生きる馬もいます。普段は群れに身を置きながら、時々ふらっとどこかに行き、いつの間にか帰ってくる馬もいます。このように馬の群れはいつも変化しています。

見ていておもしろいなあと思うのは、野生の中で生き残っていく馬と、人が選んで残していく馬は、どうも違うようだということです。人が選ぶのは、たいてい従順で言うことをよく聞いてくれる馬でしょう。あるいは足が速い馬や、見た目の美しい馬かもしれません。

でも、野生の世界で生き残るのは、必ずしもそのような馬とは限りません。荒々しい気性の馬や、敏感すぎるほど感受性の強い馬、人からすると見栄えのしない個体なのにオスたちを惹きつけてやまないメスもいます。

人のコントロールにより生産されていくのとはだいぶ違う、個性豊かな馬たちがここには生きています。馬たちの世界があることがわかります。

与那国馬は、人々のそばで生きる馬と、野生として生きる馬、その両方の資質が混じり合いながらこれまで生き延びてきたように思えます。人為と野生が渾然としているのです。

とはいえ与那国島は、馬のユートピアではありません。日照りの年には、仔馬や体力のない馬が何頭も死ぬことがあります。台風の暴風や冬の長雨にも耐えなくてはいけません。野生に生きる馬たちは、人に養われている馬たちよりも、ずっと寿命が短いです。

自然現象に限らず、人のもたらす影響も関わってきます。それはどの場所に生きる馬も同じだと思いますが、与那国島では、その割合が他の場所に比べて自然の方が優っていたのかもしれないと思います。少なくともこれまでは。

加えて物理的な遠さというのも、与那国馬たちの生態系に影響を与えてきたでしょう。人はコストと時間を計算しますから、遠くて輸送がたいへんな分、人為が及びにくいところがあるからです。

たとえば戦時中に多くの馬が徴用され、その命を失ったと聞いています。そのときも、物理的な遠さゆえ与那国馬はそのような運命を逃れることができました。人が戦争にあけくれている間、自然に放たれている馬たちは、野生として生きていくことができたのです。その環境が与那国島にはありました。

さまざまな偶然と必然が重なり合い、生き物の暮らしは、時に大きく変わっていきます。天変地異が起これば、あっという間にその運命は変わってしまいます。

そもそも与那国馬は、人によってこの島にたどり着きました。けれども今、国境の島であることから、人為的な影響が別の形で押し寄せているように見えます。馬たちがこの時節をどうか生き延びてくれますように、と願っています。

【編集部注】

参考図書:『馬語手帖』、『はしっこに、馬といる』、『くらやみに、馬といる』

いずれも河田桟著。カディブックス刊。