翻訳屋

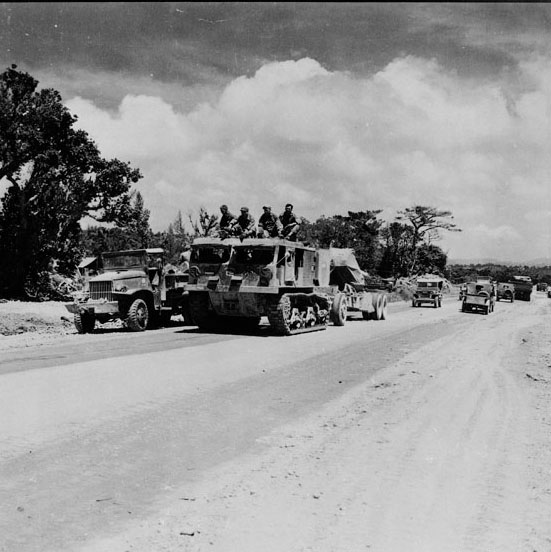

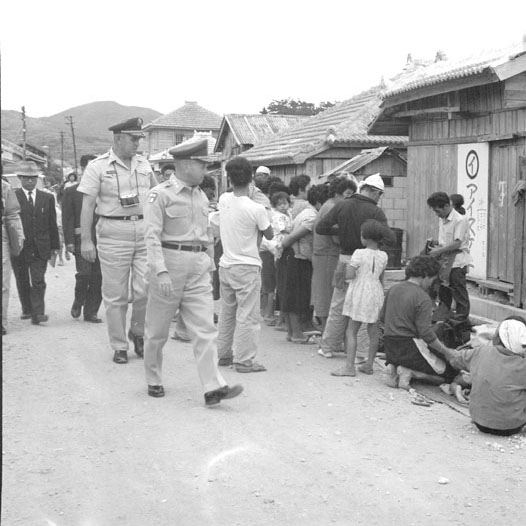

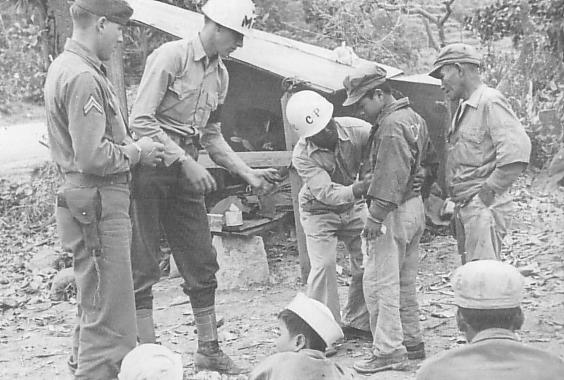

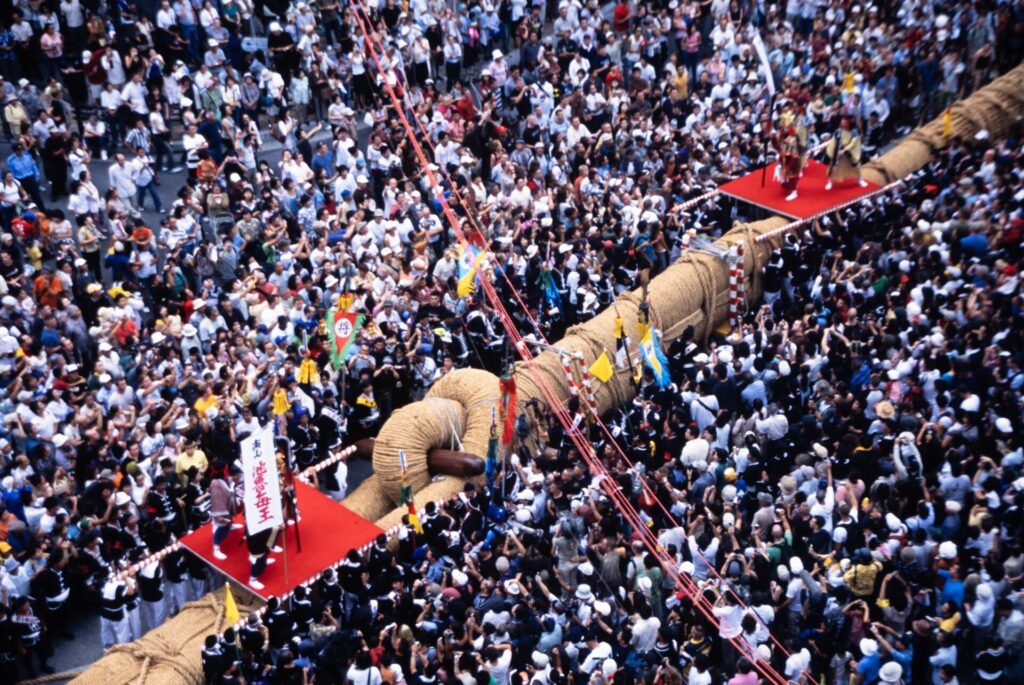

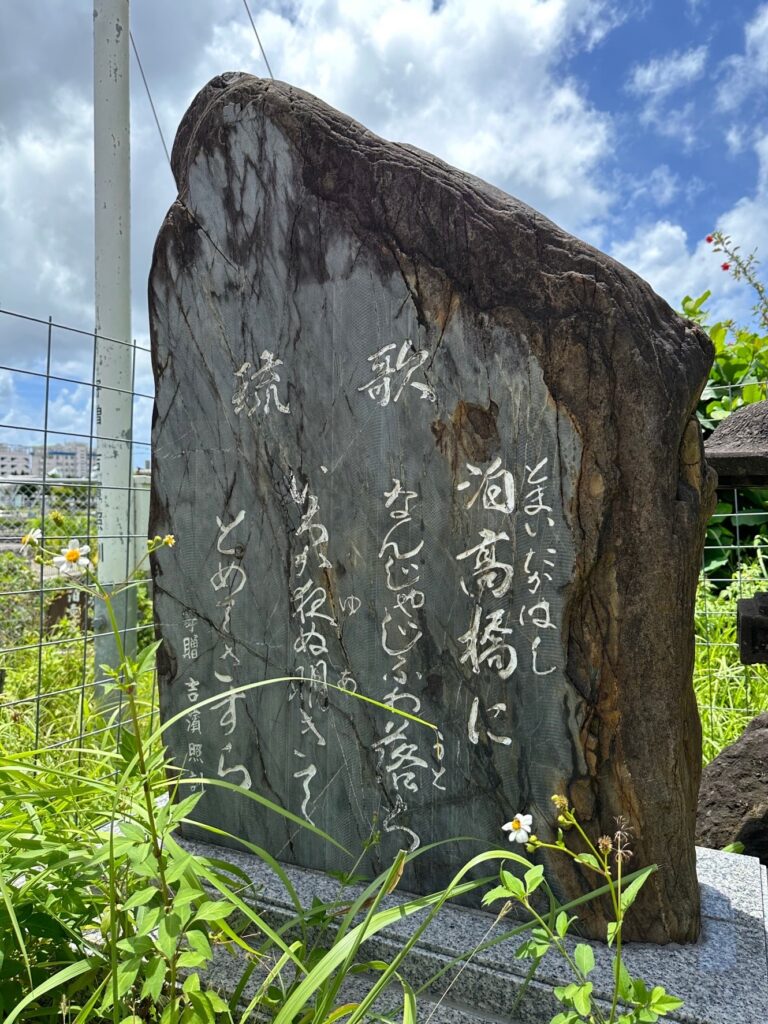

太平洋戦争後、廃墟の東京に恋文横丁なるものがあったというが、沖縄コザは中之町の恋文横丁はちょいと様相がちがっていた。サンフランシスコ条約で日本が独立国となるや進駐軍は徐々に消えていくが、中之町恋文横丁に出入の進駐軍は朝鮮戦争からベトナム戦争、湾岸戦争といまだ緊張する北朝鮮をにらんで在日米軍として居つづける。

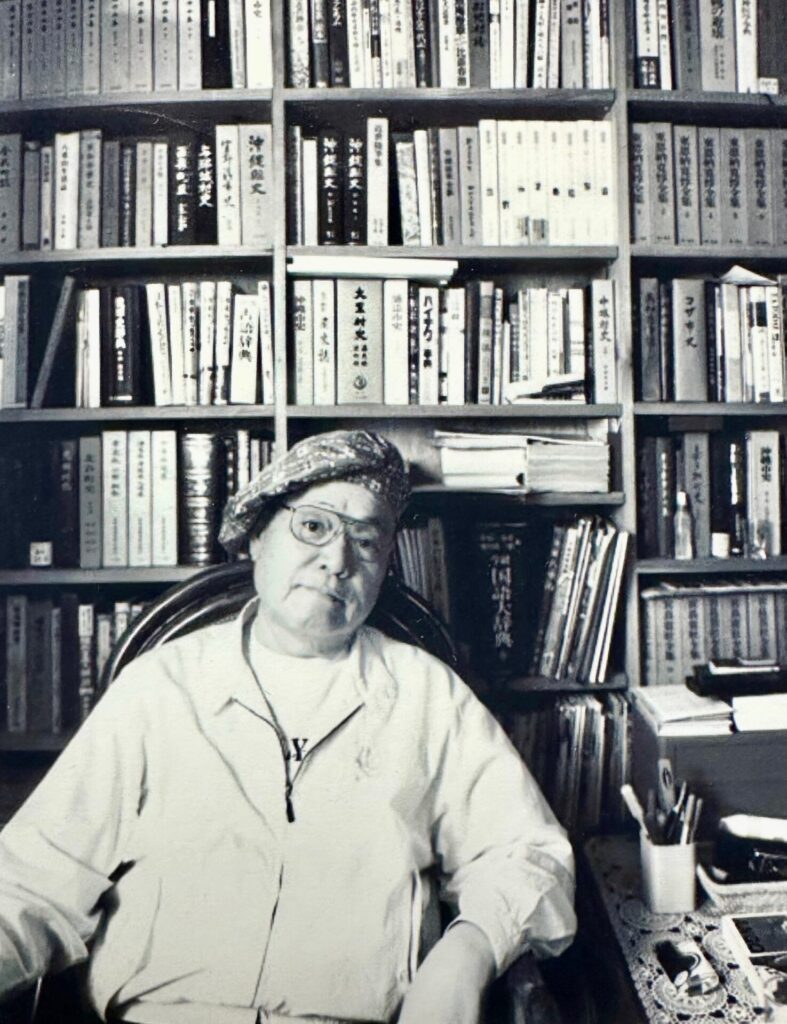

翻訳業の人たちはすでに老年になっているが「恋文屋」などと軽々に呼ぶにはあたらない。恋文を通じてアメリカという国がみえ、その周辺国、ひいては世界がみえたといっても過言ではない。人種差別や大国の傲慢さや、何より日本という国の情なさがよくみえた。

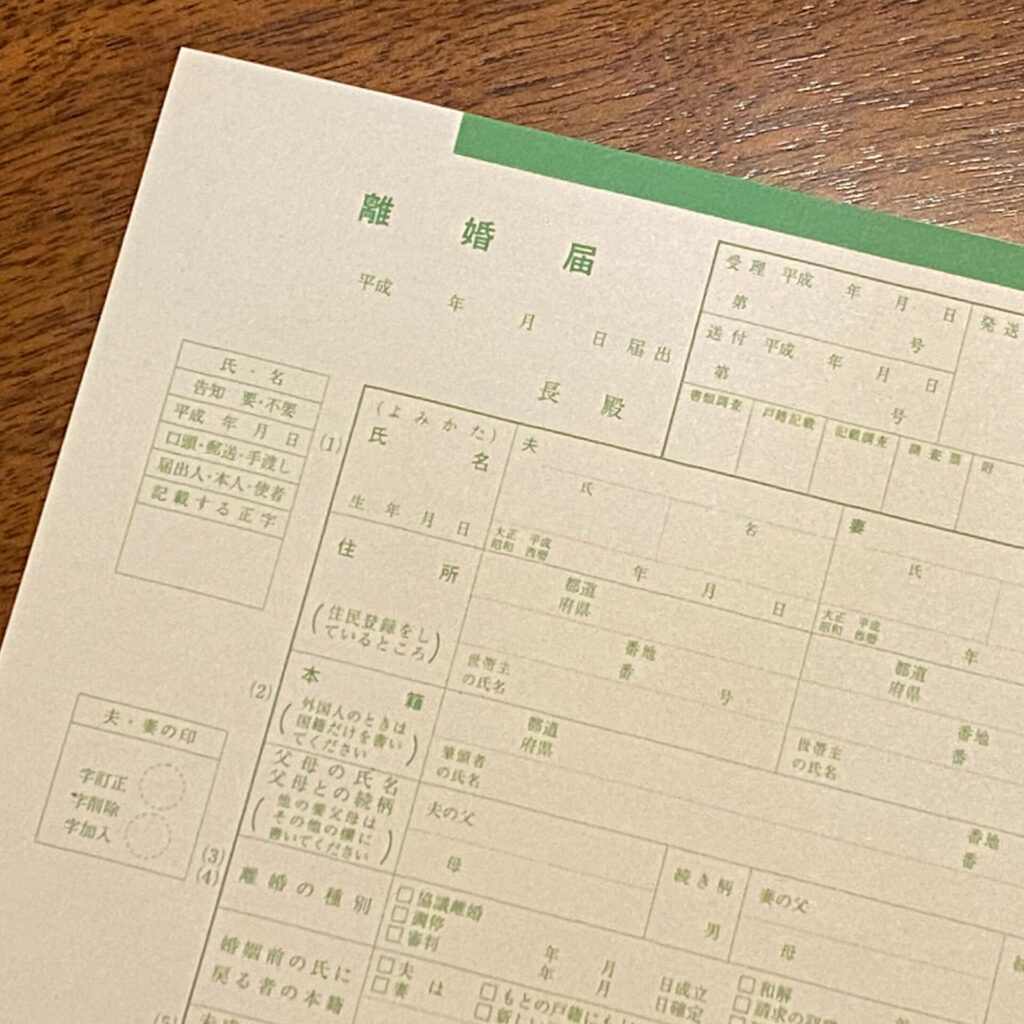

米兵といっても白人と黒人の白黒のちがいだけじゃない。カリブ海から米国籍を求めて星条旗に体を張って忠誠心を示す兵には、まるで英語になってないラブレターなどがあった。「愛し合うのに言葉はいらない。却って邪魔なんですよ」と老翻訳家は述懐するが、国際結婚などとなると当の米兵自身が米国籍を得るための踏絵的渦中にあるとなるとさらに困難となる。

愛する前に米国籍の有無など問うわけもない。

戦争という国の大義の前に平和な日常でさえ、数多くの静かな悲劇を生んでいる。

米兵と沖縄女性、その間に産まれてくる子供たち、単に恋文をしつらえるというイージーな仕事じゃない。経済的問題から国籍問題、差別蔑視のなかの子供の育て方、親許への申し開きなど山 積するハードルの前に全人間的なカウンセリングもこなさざるをえない場合もあった。

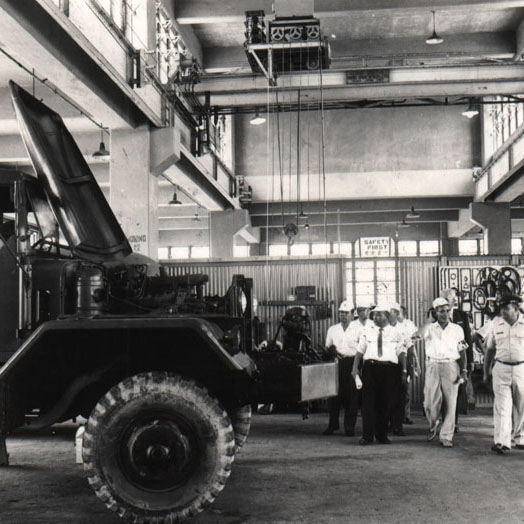

終戦直後のあくまでもほがらかな進駐軍から、ベトナム戦争ではいっぺんに暗黒の地獄につき落とされる。米兵はベトナムに出向くとき遺書をかかされたという。「死に直面した人間にウソはない」、泥にまみれて、火薬の臭いのする手紙にベトナムの激戦のうかがえる文面を何と訳すればいいものか。

時になぐさめの言葉に窮して絶句することもしばしばあったという。

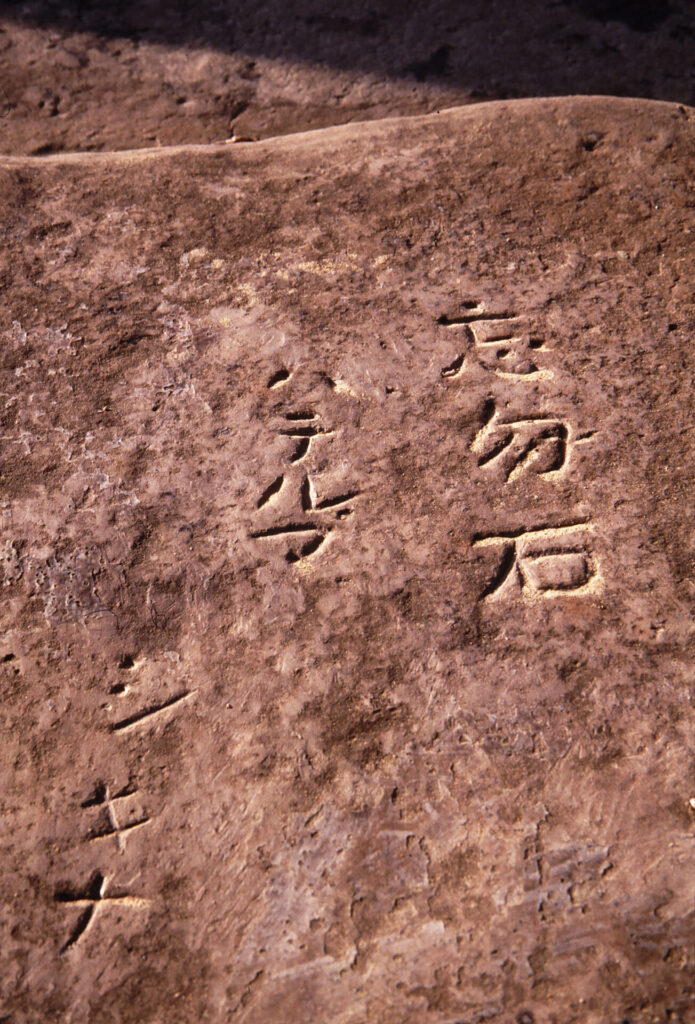

米国メインランドに帰省した米兵の実家の両親と沖縄の文化のちがいなどで新たな悲劇も多い。「ウソは結局、悲惨な結末となる」、最初から見栄をはったり、つくろってはいけないことを確認した上で英訳しなければならない。ここにシェイクスピア文学はない。美辞麗句のクイーンズ・イングリッシュはいらない。赤裸々な人間の熱い想いをまっすぐに伝えるに限る。

ベトナム以後、米兵の心情もすさみ、湾岸戦争にいたるや、かつての人なつっこい米兵は消え、何やら他人行儀の連中が増えたという。

虚栄心の強い者、冷ややかな者、戦後50有余年(1999年執筆当時)、ヒューマンな米兵の心もいつしかささくれちまった感は否めない。

平和時でも戦争を背にしょった人間は徐々に心までひからびてくる。

「戦争と人間」、国の大義名分とは裏腹に、米兵にかぎらず、確実にまわりの人心までむしばんでいる。

翻訳という業は、アメリカがみえ、日本がみえ、イヤ何より人間がよくみえる聖職ともとれて、なお悲痛な辛い仕事ではある。

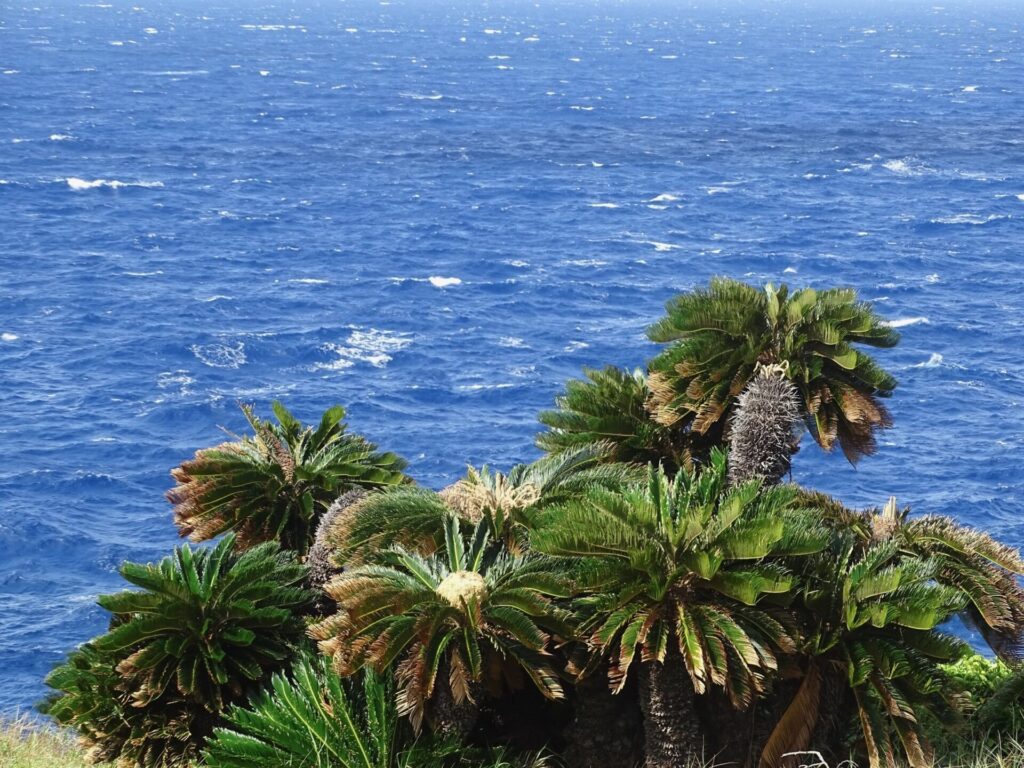

いま、かつての恋文横丁の賑わいはここ中之町にはない。