フンシー(風水)

写真:嘉納辰彦

那覇でけっこう人気の中華料理店を経営する中国人の友人としゃべっていると、彼女は「日本の家、おかしい。玄関入ると、すぐにトイレがあります。これ、考えられない」と来日当初の驚きを語った。どうやら、アパートを借りるときに見せられた最初の部屋がそうだったらしい。

「中国では考えられない。トイレはいつも家の後ろ」

そう聞いて、僕は彼女との仲間意識を強く持った。沖縄にも同じような言い伝えがあるからだ。ほかに、「家は東か南に向けて造る」や「台所は北西に」など、年配の方にはそういう古人の教えを憶えている人も多い。家やその敷地として使う土地には神様が宿り、造り方にはちゃんと決まりがあるという。しかし、今ではほとんどの人がそんな教えを迷信だと考え、自由に家を設計しているようだ。

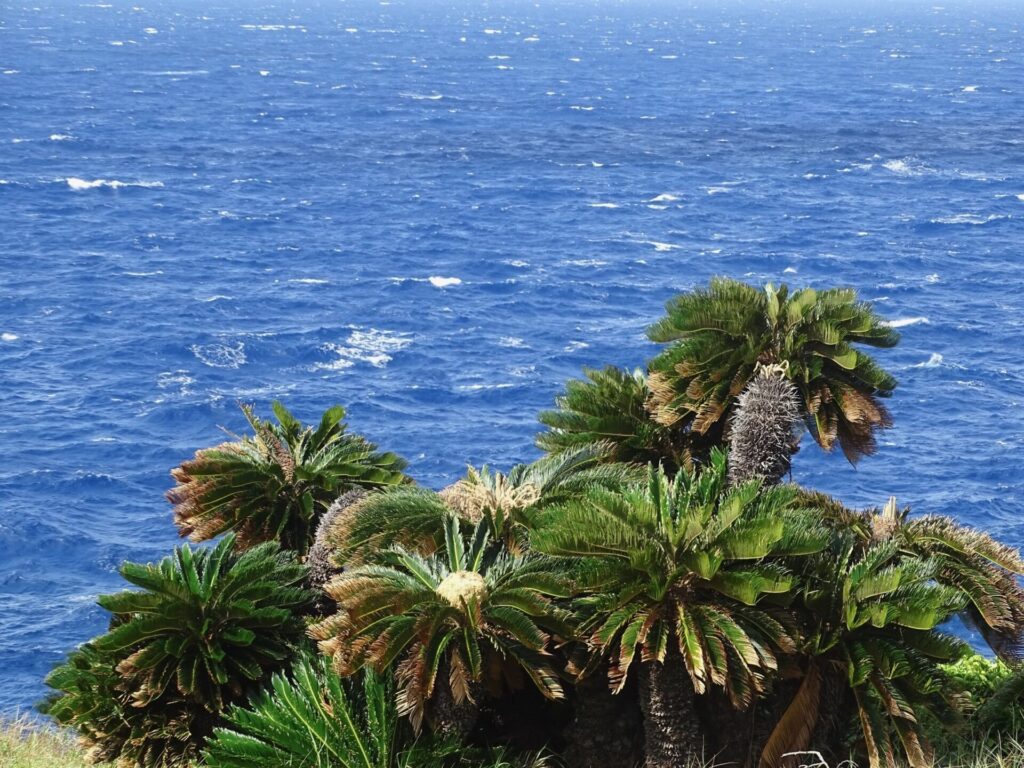

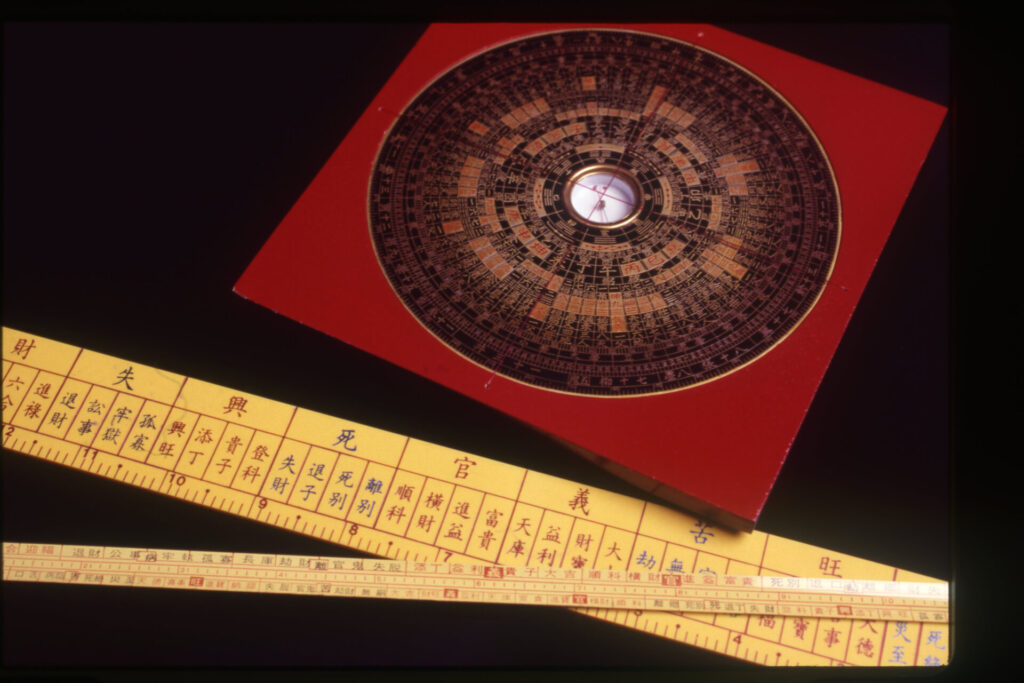

このように、現代ではほとんど当てにならない開運術の1つとして扱われがちな「風水」だが、もともとはちゃんとした学問で、紀元前の中国で発達したといわれる。占いや開運術的なものではなく、土地の吉凶を科学的に捉える評価法だったのである。基本的には風を防ぎ水を得られる土地が最良とされる。

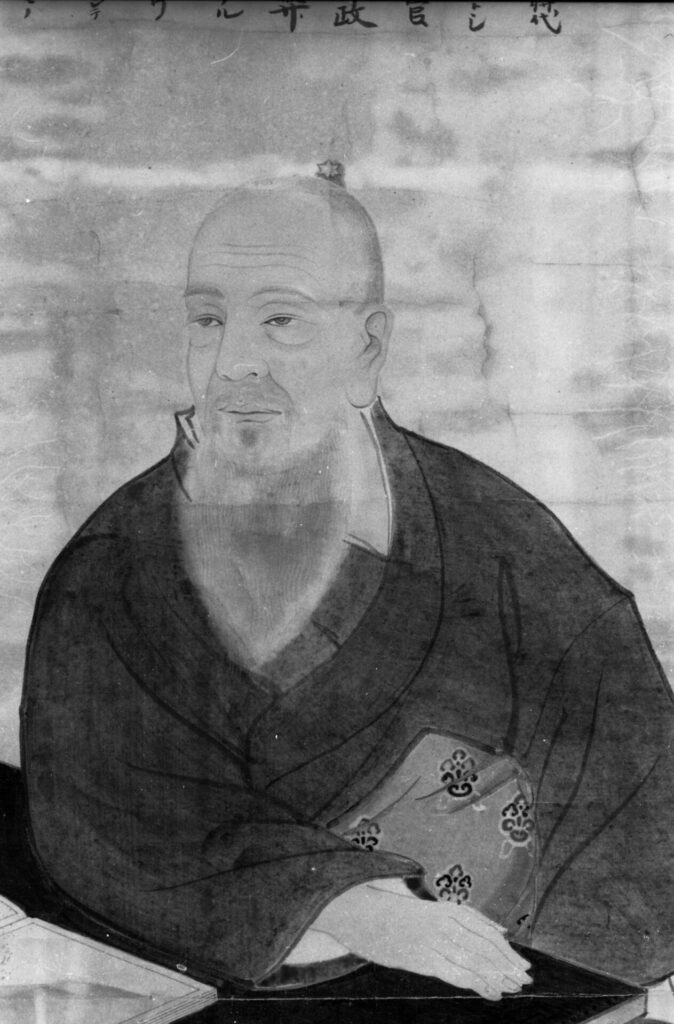

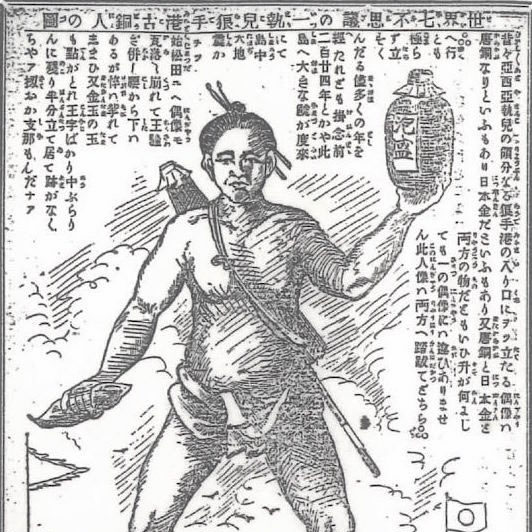

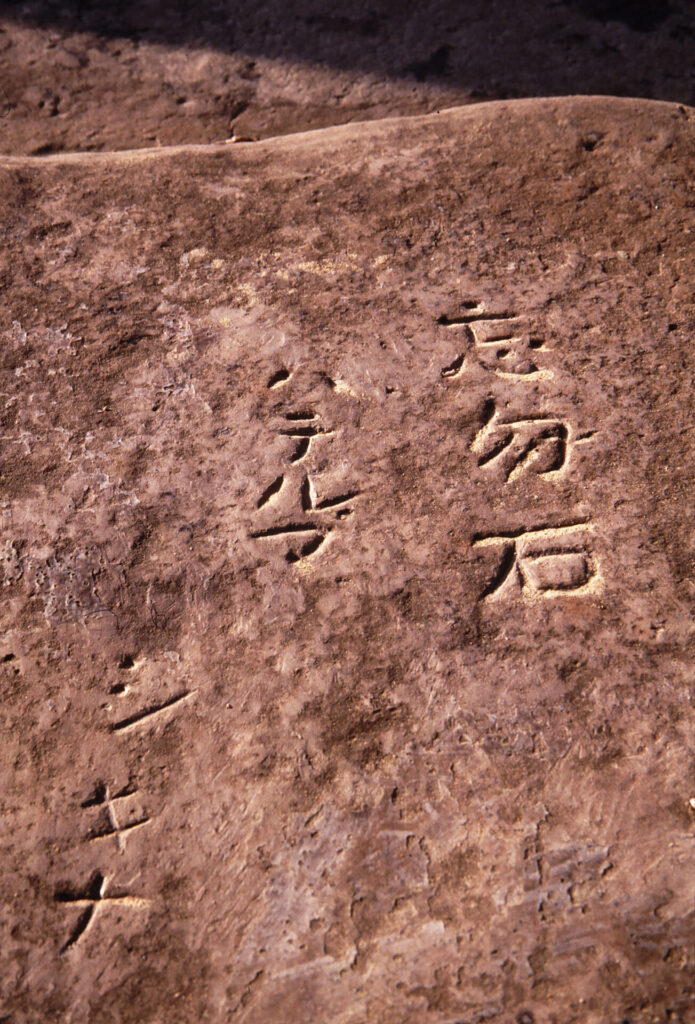

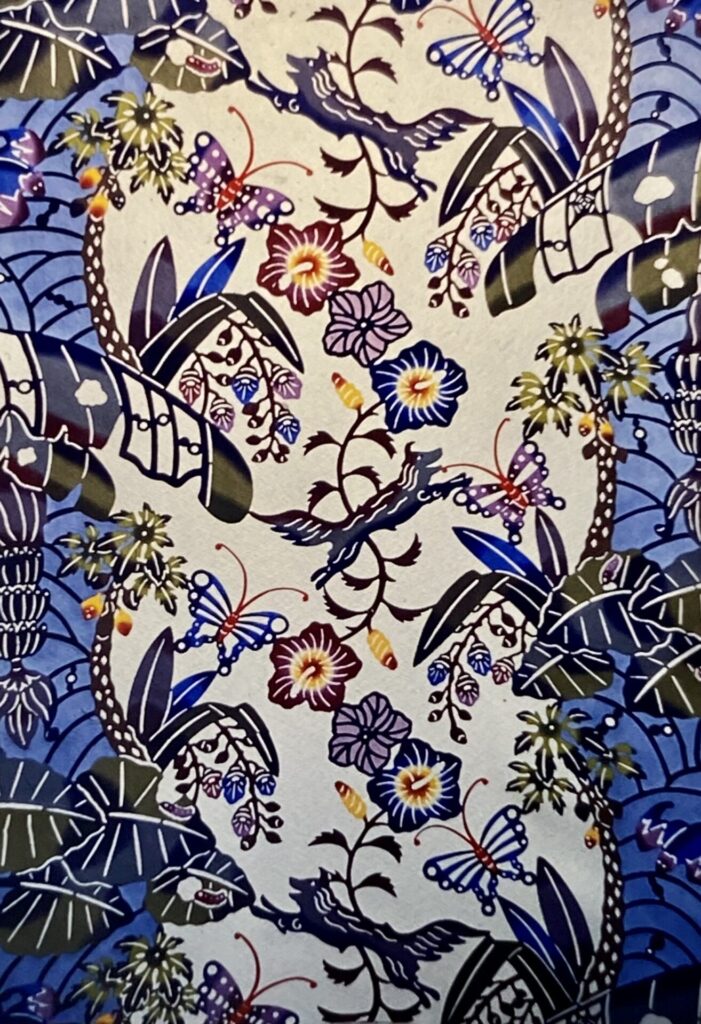

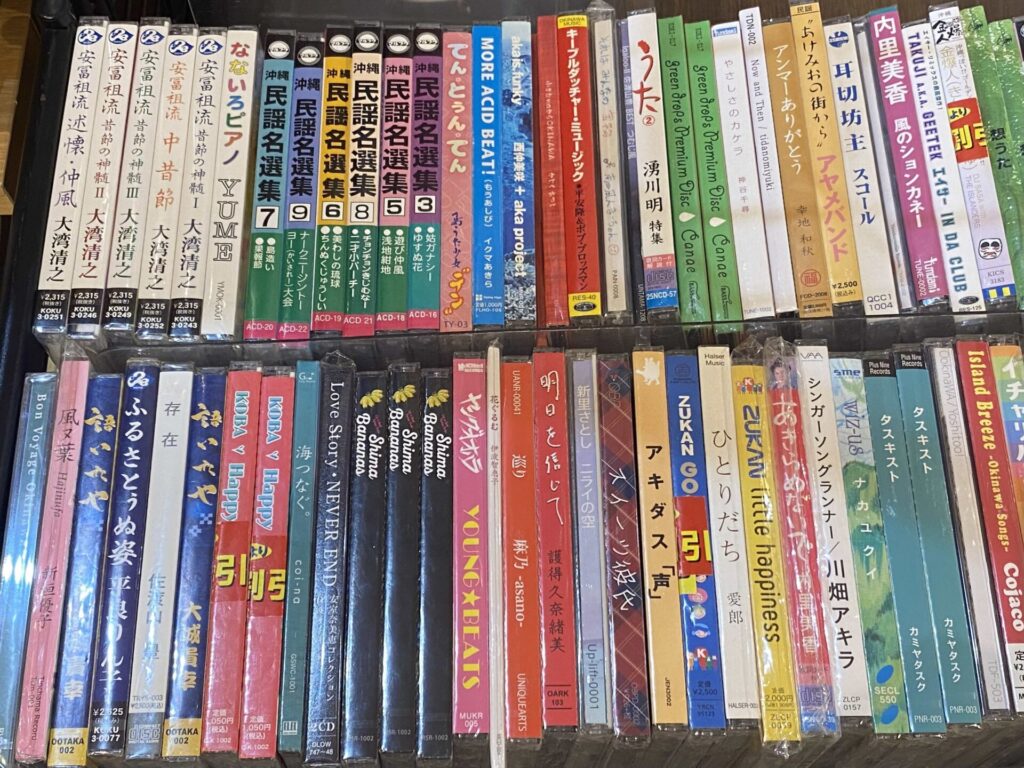

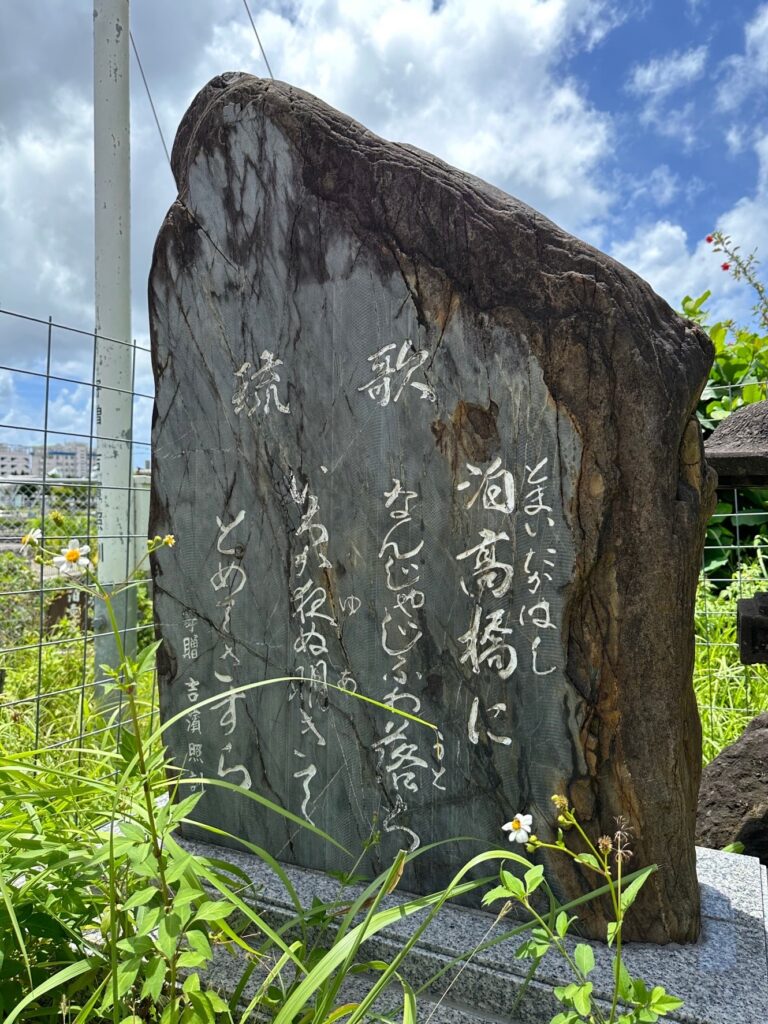

現在の首里城が風水によって場所を選定されたことはよく知られているが、ほかにも、首里王府の風水師によって数多くの集落移動が実施されたという。沖縄では、本場中国で風水を学んだ蔡温が専門家として有名だ。琉球王朝時代の史書『球陽』によると、1708年に留学して福州琉球館で働いていた蔡温は、滞在した2年の間に風水の知識を得たという。帰沖後は、そのノウハウが積極的に琉球王朝の土地政策に活用された。これが民間に広がり、住宅や墓の場所選びなどに用いられるようになったらしい。

蔡温が土地の吉凶を判断する評価法として広めた風水と民間信仰の風水は、長い年月の間にごちゃまぜになってしまったのだろう。沖縄本島南部では、いつの間にか屋敷の神様のことを「フンシー」と呼ぶようになった。古い民家では屋敷囲いの片隅に小さな祠を設けて崇めている所も少なくない。また、本島北部では、お墓のことを「フンシー」と呼ぶ地域もあるようだ。

琉球王朝時代と違って、現在ではさすがに沖縄県お抱えの風水師という存在はない。しかし、土地の売買や住居を移転する際に、三世相(さんじんそう)やユタに判断を仰ぐ人はいるようだ。

三世相は易学などの知識によって相談ごとの判断をし、ユタは霊感で吉凶を占うとその昔は定義されていたようだが、最近では霊感を売り物にする三世相がいれば、易学で占うユタもいて、かつてのような明確な線引きはなくなっている。

さて、そういう人たちの判断は当たるのだろうか? 霊感の弱いユタもいるだろうし、学門の浅い三世相も存在するらしいので、これは一概に言えない。相談する人が信じるか信じないかによっても答えは違ってくるだろうし。

ただ、個人的には、古人が言い伝えた家の風水には興味があるし、信じてもいる。家相とそこに住む人の健康とのさまざまな関係を、僕はこれまでたくさん見てきた。実は、僕の父は、霊力を持つ家相見なのである。その話は『カミングヮ』(ボーダーインク発行)にまとめたので、興味のある方は読んでみて下さい。